歯磨きのコツ(4) 歯磨き粉の選び方

前回は歯磨き粉の成分や種類について説明しました。今回は歯磨き粉の選び方についてお話します。

「歯磨き粉なんてどれを使ったって同じ」と思っている方は多いのではないでしょうか?

これはある意味では正しい意見だと思います。

つまり、正しく歯を磨けていない人にとっては、どんなにいい成分が入った歯磨き粉を使っても、その効果は表れにくいので、どれを使っても一緒ということです。

正しく歯磨きが出来ている人にとっては、薬用成分の入った歯磨き粉は汚れを落とす以外に歯や歯茎をより健康にする、虫歯や歯周病を予防する効果が高いので、自分の目的によって色々選ぶ必要があり、どれでも同じでないということになります。

また、どうしても歯磨きがうまく出来ない人も歯磨き粉の種類を変えると、ひょっとしたら歯磨きが上手になるかもしれません。

タイプ別歯磨き粉の選び方

タイプ1:歯磨きの正しいやり方がわからない人

まず、正しい磨き方を覚えてください。これまでのニュースレターを参考にしてもいいですし、当医院の衛生士にご相談下さい。

タイプ2:磨き方はわかっているけどうまく出来ない人

教わった通りにやろうとしても出来ない人の原因は様々ですが、よくあるのは歯磨き粉の量が多すぎて口の中が泡だらけになり、磨いている時間が足りなかったり、磨き残しに気が付かないパターンです。

一度ジェルタイプの歯磨き粉を使ってみてください。泡があまりたたないので、長時間磨くのが苦になりません。

また、味の刺激が少ないので、唾液も出にくくなり、唾を吐く回数も減ります。

タイプ3:だいたい磨けているけどさらに歯を綺麗にしたい、虫歯や歯周病を積極的に予防したい人

値段が少し高くなりますが、歯を白くする成分(ハイドロキシアパタイトなど)の入った歯磨き粉を使用するとある程度歯は白くなり、表面もつるつるになります。

虫歯になりやすく心配な人はフッ素入りのチューブ(ペースト)タイプの歯磨き粉で磨いた後にシャンプー後にリンスをする感覚でジェルタイプのものを使用すると、フッ素の効果がより高まります。

歯茎が脹れやすい人はトラネキサム酸などの成分が含まれる歯周病予防に特化した歯磨き粉を選びましょう。

これらの歯磨き粉を毎回使うのが難しければ、寝る前だけの使用でも効果は得られます。

タイプ4:すでに歯肉炎になっている人

歯磨きが充分にできていないと、虫歯になるばかりではなく、歯肉炎、歯周病になります。

出来てしまった虫歯は、一般歯科で治療をしないと治りませんが、歯肉炎は歯磨きさえしっかり出来ればほとんど治ります。

歯茎が脹れる原因は、食べかすがお口の中に残ることで歯垢ができ、そこに繁殖した菌が歯茎を刺激することなので、

とにかく歯垢(歯についた汚れ)を取り除かなければ炎症が治りません。食べかすは目に見えない所、特に歯と歯茎の境目

の歯周ポケットに溜まりやすいので、その部分を丁寧に磨く必要があります。

歯肉炎になっていると歯磨き中に出血しやすくなりますが、構わずしっり磨くことが重要です。

しっかり磨くために時間がかかるため、泡がたたないジェルタイプの歯磨き粉を使いましょう。

そして、磨き終わったら歯肉の炎症を抑える効果のあるマウスウォッシュ(液体歯磨き粉)でぶくぶくうがいをすると治りが良くなります。

歯磨きのコツ(3) 歯磨き粉の成分

歯を磨くときに歯磨き粉を使う一番の理由は、歯に付いた汚れを効率よく落とすためです。

上の歯磨きの成分表の中で、その役割を果たすのが清掃剤(研磨剤)です。

研磨剤というと、台所で使用するクレンザーを想像するかもしれませんが、一般的な歯磨き粉には歯を傷つけるほどの強力な研磨剤が入っているわけではありませんので心配要りません。

湿潤剤、発泡剤、粘結剤は清掃剤をうまくお口の中に行き渡らせるための成分で、香味剤は味や香りをよくすることで、歯磨きをしやすくする成分です。

前回お話したように、発泡剤が多すぎるとお口の中が泡だらけになり、かえって磨きにくくなったり、磨けたと錯覚して磨き残しが増えたりするので、お勧めしたいのは低発泡性の歯磨き粉です。

香味剤には一般的には清涼感のあるミントやメントールがよく使われますが、これもスッキリしすぎて磨けたと勘違いして磨き残しが起きる原因となりますので、あまり刺激が強いものはお勧めしません。

子供用歯磨き粉は、大人用の歯磨き粉と比較して成分が大きく違うわけではありません。

大人用の歯磨き粉が、ミントやメントールの香りが主流なのに対して、子供用は、歯磨きがしやすいよう刺激が少なく、

子どもが好むイチゴやブドウなど甘い味付けがしてあるだけです。ですから、大人の方でもミントが苦手な人は子供用を使っても問題はありません。

薬用成分とは、汚れを落とす歯磨き粉の基本的な成分にプラスして配合される薬剤で、フッ化ナトリウムなら歯を強くする、トラネキサム酸なら歯周病による出血の抑制といったような効能があります。

成分ではなく、形状で分類すると、次の4種類になります。

1)チューブタイプ

中身はペースト状、練り歯磨きとも呼ばれる。研磨剤、発泡剤などの成分配合でもっとも一般的なタイプで種類も豊富。

2)ジェルタイプ

とろみのある半透明のジェル状で、チューブ入りボトル入り両方あり。1)に配合される研磨剤の含有量が少なく、歯や歯茎に優しい。発泡剤無配合のものは電動歯ブラシでの使用に最適。

3)液体タイプ

マウスウォッシュ、洗口剤と呼ばれる。液体のため歯磨き粉と呼べるかは疑問。薬用成分は入っているので、炎症の抑制効果などはあるが、汚れを落とす効果はあまり期待できない。他の歯磨き粉と併用するか、どうしても歯を磨く時間がないときに使う程度がよい。

4)粉末タイプ

缶入りのものが多い。チューブタイプが発売される19世紀ごろまではこちらが主流だったため、ペースト状の歯磨剤(練り歯磨き)が主流になっても昔の名残りで「歯磨き粉」と呼ばれている。近年では無添加やオーガニック素材の歯磨き剤に利用されることが多い。

いかがでしたか?歯磨き粉にもいろいろな種類があること、種類によって効能や使用目的が違うことがおわかりいただけましたか?次回はあなたにあった歯磨き粉の選び方についてお話したいと思います。

歯磨きのコツ(3) 歯磨き粉の種類

前回から引き続いて「歯磨きのコツ」のお話をします。

前回までは主に歯ブラシや歯の磨き方についての説明をしましたが、今回は歯磨き粉(歯磨剤)についてのお話です。

皆さんはどのような基準で歯磨き粉(歯磨剤)を買いますか?市販されている歯磨き粉はさまざまな種類があり、値段もいろいろですよね。

歯磨き粉には、入っている成分により大きく分けて2つに分類できます。

その違いとは薬用成分のことで、薬用成分が配合されていない歯磨き粉は化粧品に分類され、薬用成分が配合されている歯磨き粉は医薬部外品に分類され、一般的にその配合物の種類により金額が高くなります。

化粧品歯磨き粉とは、効率よく食べかすやプラーク(歯垢)を除去する虫歯予防、口臭予防、などが目的の歯磨き粉です。

医薬部外品(薬用)歯磨き粉とは、フッ素化合物や抗炎症剤など薬用成分が配合された歯磨き粉のことで、虫歯予防のほかに歯槽膿漏や歯肉炎の予防、知覚過敏の抑制などの効果が目的の歯磨き粉です。

以下に一般的な医薬部外品(薬用)歯磨き粉の成分表を示します。

※紛らわしいですが、「医薬部外品」と「薬用」はほぼ同じで「医薬品(病院で処方される薬)ではないけれどそれに準じた効能がある薬」という意味だそうです。

歯磨きのコツ (2)

新年明けましておめでとうございます。

年末年始はいかがお過ごしだったでしょうか?

風邪の予防に大事なのは、うがいと手洗い。虫歯や歯周病の予防は毎日の歯磨きです。

今回は前々回のに引き続いて「歯磨きのコツ」についてお話します。

前々回、歯磨きのコツとして「磨く歯の順番を決める」「歯をしっかり磨く」という2つのポイントについてご説明いたしました。

当たり前のことのようですが、意外と出来ていない方がいらっしゃいますので、もう一度出来ているかどうか確認してください。

歯ブラシの選び方

歯ブラシの持ち方、力の入れ具合については前回説明しましたが、より効果的に汚れを取るには歯ブラシの大きさや硬さも気になるところです。

大きな歯ブラシのメリットは広い面積を一度に清掃できることです。

手が思うように動かない高齢者の方などに推奨されます。

デメリットはお子さんや口の中が狭い方の場合、細かい部分が磨けないことです。

小さい歯ブラシは細かい部分を磨くのには適していますが、手をたくさん動かさないとすべての歯を磨けないため、清掃効率が悪く大きな歯ブラシを使った場合よりも磨き残しが起こりやすくなります。

したがって、無難なのは普通の大きさということになるのですが、ご自分が使いやすいものを選ぶのが一番良いと思います。

歯ブラシの硬さは、硬いほど清掃力、耐久性が高くなりますが、歯を傷つけやすくなります。

硬い歯ブラシでごしごし歯ぐきを磨きすぎると、歯茎が少しずつ裂けて歯根が露出してきます。歯根は他の歯よりも柔らかいので、さらに強く歯磨きをすると削れてしまします(下写真:楔状欠損)

このような症状は痛みを伴わないまま進行することもあり、歯磨きがしっかり出来ている方でも起こりますので、注意が必要です。

柔らかい歯ブラシは歯ぐきに炎症がある場合や、歯ブラシが歯茎にあたるのを痛がるお子さんなどには有用ですが、すぐに毛先が広がり耐久性が悪いのが欠点です。

柔らかい歯磨きで歯茎への刺激に慣れたら普通の硬さの歯ブラシに替えるといいでしょう。

ほとんどの方は普通の硬さの歯ブラシが適していると思われますが、磨く力が強めの方は少し柔らかめを選んでもいいかもしれません。

歯磨きのコツ(2)

矯正装置が付いている方の歯磨きは、そうでない方に比べ磨き残しが多くなりがちですので、

以前から説明しているように普通の歯ブラシプラスαが必要です。

普通の歯ブラシで全体を磨いた後、装置の周りは歯間ブラシやタフトブラシを使って磨くのが一番確実です(下写真:タフトブラシ)。

今回お話する歯磨きのコツの3番目は「時間をかけて磨く4番目は「考えながら磨く」です。

一昨年に行なわれた、あるリサーチ会社による「歯磨きに関する調査」の結果によると、歯磨きにかける時間の平均は3分弱、歯磨きの回数は「朝晩1日2回:約50%」「毎食後約20%」「朝のみ、晩のみ:それぞれ約10%」となっていました。

1回につき3分はしっかり磨くには時間が足りない気もします。せめて5分ぐらいは必要かなと感じますが、学校やお仕事が忙しい皆さんにとっては仕方がないことでしょう。

3分でも正しい方法なら、かなりしっかりと磨くことが出来ますが、何も考えずにただ歯ブラシをくわえているだけでは意味がありません。自分がどこを磨いていて、普段どこに磨き残しが多いか考えながら磨くことが重要です。

そして、もっとも重要な寝る前の歯磨きだけは、出来れば10分ぐらい時間をかけてじっくり丁寧に磨いて下さい。

長い時間磨くにも実はコツがあります。朝や昼など時間がないときは難しいかもしれませんが、じっくり磨くには座ってるほうが簡単です。

洗面台の前で立ったまま磨くのは鏡を見ながら磨けますし、溜まった唾液を吐くのには便利ですので悪くはありません。

もし、立ったままでも5分以上磨ける方はそれでも構いません。立ったままが大変だと思われる方は洗面所以外の居間や台所などで、歯磨き粉を付けずに磨くか、洗面所に椅子を用意して一度お試し下さい。

それから、歯磨き粉を付けすぎると、口の中が泡だらけになって長い時間歯を磨くことが出来ません。

ミントなどの味が強すぎると口の中がスースーして歯が磨けていると勘違いしやすいので、歯磨き粉のつけすぎや清涼感が強すぎる歯磨き粉にはご注意下さい。

どこを磨いているか意識しながら、寝る前は時間をかけて磨きましょう

よく「電動歯ブラシを使ったほうがいいでしょうか?」という質問を受けますが、電動歯ブラシのメリットは普通の歯ブラシに比べて磨く力が一定で、清掃能力が高いことです。

しかし、いくら性能がいい電動歯ブラシでも、正しく歯に届かなければ意味がありません。また、電動歯ブラシのヘッドは大きいものが多く、本体が重いために持ちづらいというデメリットも有るので細かい部分の歯磨きには向いていないように思います。

大事なのは歯ブラシが磨きたい場所に届いているかどうかということですので、普通の歯ブラシで正しい歯磨きが出来るようになってから、さらにしっかり磨きたい方にはお勧めです。

川口市の矯正歯科治療は、清村矯正歯科で

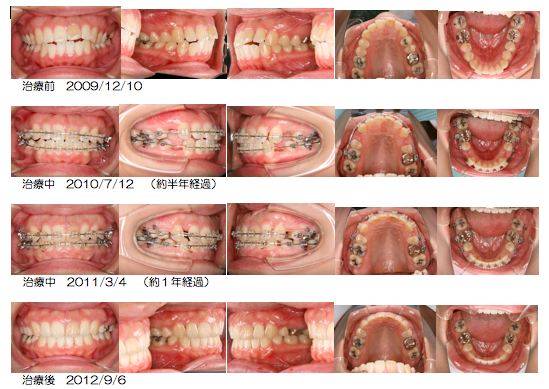

矯正治療がおわりました(2)

当院のスタッフ、宮原さんの矯正治療が無事終了しました。

治療経過(2)

だんだん隙間が閉じて前歯が噛んでくる様子がわかると思います。

体験談 治療後の感想

Q.治療中大変だったことは?

装置を調整した日から2、3日は歯が痛くて食事が少し大変でした。でも、私の場合はだんだん痛みにも慣れてあまり気にならなくなりました。

はじめのうちは、歯磨きも面倒でしたが治療前よりも磨き残しがないように意識をして磨くようになったので逆にいい習慣ができてよかったと思います。

Q.治療が終わった今の感想は?

口の中がすっきりして食事も歯磨きもやりやすくなりました。でも、リテーナーに慣れるのに1、2週間かかりました。最初しゃべりづらかったです。

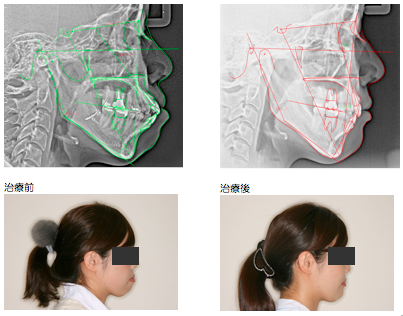

治療前後の写真やレントゲンを見せてもらって「自分でもずいぶん変わったなぁ」とうれしく思っています。

それから、装置が外れたことに周りの人があまり気づいてくれなかったので、治療中は自分が(装置のことを)気にしているだけで、意外と人の口のことなんか見ていないんだなぁって思いました。

==埼玉県川口市の清村矯正歯科オフィシャルサイト==

www.2-koo.com

矯正治療が終わりました(1)

当院のスタッフ、宮原さんの矯正治療が無事終了しました。

治療経過(1)

主訴:前歯が出ている

症状:奥歯の咬み合せは問題がありませんが、前歯はしっかりと噛んでいません。

レントゲンを見ると上顎に比べてやや下顎が後ろにありますが、骨格的にはそれほど問題ありません。

上下の前歯は極端に唇側に傾斜していました。

これは、もともと顎の大きさに対して歯が大きすぎたことと、長年にわたり、舌で前歯を押す癖があったためと思われます。

診断:舌突出癖による開咬を伴う上下顎前突

治療方針:第1小臼歯(犬歯の後ろの歯)を上下4本抜歯して、出来るだけ前歯が後ろに下がるように上顎にはTAD(矯正用インプラント)を使用することにしました。

また、治療中に舌で前歯を押す癖を治すために筋機能訓練をすることにしました。

コメント:途中、抜歯した隙間がなかなか閉じなかったり、左右のズレがでてきたりして予定より少し期間がかかりましたが、予定通り前歯がかなり後退して以前より前歯でしっかり噛み合うようになり、口元の形態もきれいになりました(下写真参照)。

治療前後のレントゲン、口元の変化

==埼玉県川口市の清村矯正歯科オフィシャルサイト==

www.2-koo.com

歯磨きのコツ

前回に引き続き歯磨きについてお話します。

前回は「矯正治療中の歯の磨き方」を説明しましたが、今回はもっと基本的な「歯磨きのコツ」をご紹介します。

「毎日歯磨きしているのに虫歯になってしまった」

このような経験をした人は大勢いると思います。

自分ではちゃんと磨いているつもりでも、実は磨けていなかったり、磨き残しがあったりすれば虫歯になることは当然あります。

もちろん歯を磨かない人に比べれば十分虫歯になるリスクは低いはずですが、

「磨いている」と「磨けている」は違います。

特にこの違いがわからないお子さんには、保護者の方が定期的にチェックしてあげる必要があるでしょう。

今回ご紹介する「歯磨きのコツ」は2つです。

1つ目は「磨く歯の順番を決める」です。

いつも決まった順序で歯を磨くことで、磨き残しが減ることが、一番のメリットです。

右利きの人の場合①左上奥歯の外側からスタートして、

上前歯の外側→右奥歯の外側→右下奥歯の外側→舌前歯の外側→下前歯の外側→左下奥歯の外側と、

順番に外側を磨いた後、同様に②左上奥歯の内側から左下奥歯の内側まで磨いて、

最後に③左下奥歯の頭(咬合面)を後ろから始めて右下奥歯まで→右上奥歯咬合面後ろから始めて左上奥歯咬合面の最後まで行くとゴールです。

②、③の順番は替えてもいいと思いますが、このように一筆書きのように歯ブラシを動かしていくことで、

磨き残しはぐんと減るはずです。(左利きの人は右上奥歯からスタートするとやりやすいです)

さらに、磨き残しを失くすためには歯ブラシが正しく歯面に当たるようにします。

具体的には

(1) 奥歯の外側を磨くときは、頬っぺたが歯ブラシにあたらないように口を閉じる(写真①)

(2)前歯の外側を磨くときは、唇に力を入れない(イーッとしない)などの工夫が必要です(写真②)

(写真①)

(写真②)

2つ目のコツは「歯をしっかり磨く」です。

ほこりの溜まった床やテーブルを掃除するときは、軽く拭けば汚れが落ちますが、台所のシンクに付いた食べ物の汚れは、ある程度ごしごしこすらないと落ちません。

大人の方には少ないのですが、歯磨きが出来ていないお子さんに多いのが歯磨きの力が弱すぎるためにおきる磨き残しです。

お母さんが仕上げ磨きをすると痛がるというのは、普段あまり力をいれずに歯を磨いている証拠でしょう。

歯ブラシの基本的な持ち方はペングリップ(写真③)とパームグリップ(写真④)です。

(写真③)

(写真④)

ペングリップは細かく歯ブラシを動かすことができるのがメリットで、パームグリップは力が入りやすいのがメリットです。

まだ大人のようにうまく歯ブラシを動かせないお子様は、ペングリップのほうがいいのですが、

磨く力が弱いので写真⑤のよう短く持つことで力が入りやすくなり、ペングリップのデメリットを補うことが出来ます。

(写真⑤)

どちらが磨きやすいかは人によって違いますので、2つの持ち方を磨く場所に応じて変えながら使い分けるといいでしょう。

(ちなみに私は右側と前歯の内側はパームグリップ、後はすべてペングリップです。)

==埼玉県川口市の清村矯正歯科オフィシャルサイト==

www.2-koo.com

矯正治療中の歯磨きについて(2)

歯を磨くと出血する」の原因は?

ブラッシング不足により起きるトラブルとして、

歯肉炎が起きることがあります。歯ぐきが脹れる(歯肉炎)と

矯正装置と歯ぐきが接触し、さらにブラッシングが不十分となり、

炎症がひどくなるとブラッシングのたびに出血するようになります。

歯肉炎がひどくなると歯周炎となり、

歯を支えている骨が徐々に無くなっていきます。

特に下記の2ヶ所はブラッシング不足による歯肉炎と出血

が起こりやすい部位です。

【奥歯の歯頚部】

ハブラシが届きにくいことと、

他の部位よりもやや大きい装置(チューブ)が付

いているため磨き残しが起こりやすい。

【リンガル(裏側)矯正の前歯の歯頚部】

装置の構造上、歯ぐきと装置(ブラケット)までの距離

が近いためハブラシが届きにくい。

いくつマスターできていますか?

(ブラッシングチェックリスト)

1) ブラケットの周りを磨いている(写真①)

2) 歯頚部をしっかり磨いている

3)ハブラシの先を使っている(写真②)

4)ストローク(ハブラシを動かす距離)は小さく

細かく動かしている

・適度な力(ブラシが少し曲がるぐらいの強さ)で磨いている(写真③)

・最後に磨き残しがないか、鏡でチェックしている

お子様が矯正治療中の保護者の方へ

寝ている間は唾液の分泌が減り、お口の中が乾燥しが

ちです(口をあけて寝ている場合は特に)。

お口の中が乾燥していると、細菌が繁殖しやすくなるため、

寝る前のブラッシングは大変重要です。

お忙しいとは思いますが、磨き残しがないかどうか、

できるだけ就寝前の歯磨きチェックをお願いいたします。

==埼玉県川口市の清村矯正歯科オフィシャルサイト==

www.2-koo.com

矯正治療中の歯磨きについて

みなさん、こんにちは。歯科衛生士の宮崎です。

今回は、矯正治療中の歯磨きについてお話したいと思います。

矯正の装置をつけると歯垢(しこう)が溜まりやすくなり、

①歯質が溶けて虫歯になる

②口臭の原因になる

③歯肉炎になる(歯茎が腫れる)

などのことが起きます。

こんなことを言うと、「大変そうだな~」なんて思う方もいらっしゃるかも知れませんが、

しっかりとポイントを抑えれば大丈夫です。

参考にしていただき、皆さん一緒に矯正治療を頑張りましょう。

歯垢がたまりやすい場所は、どこの部分だと思いますか?

矯正治療中の歯磨きを効率よく行なうには、

まずどのような場所が汚れやすいのか知っておく必要があります。

磨きの仕方も個人差があり、その人が持っている癖がありますので、

一概には言えませんが、一般的に歯垢が溜まりやすいポイントは以下の4つです。

汚れがたまりやすい場所ほど、念入りにブラシングするように心掛けてください。

歯垢が溜まりやすい4つのポイント

① 歯と歯茎の境い目(歯頚部)

② ブラケットのまわり

③ 臼歯部(奥歯全体)

④ 特に最後臼歯(一番後ろの歯)

※③、④のブラッシングが苦手な方は、

写真のようなタフトブラシを使う方法が有効です。

==埼玉県川口市の清村矯正歯科オフィシャルサイト==

www.2-koo.com

虫歯の原因について

(歯質)

もともとの歯の強さや唾液の能力など、個人差があります。

一般的に唾液が多い人のほうが、虫歯になりにくい傾向にあります。また、歯の形や歯並びに問題がある場合も虫歯になりやすくなります。

虫歯菌(細菌)

虫歯菌はプラーク(歯垢)の中に多く存在します。

虫歯菌は主に母親から子どもへ感染すると言われていますので、お母さんが虫歯になりやすい方はお子さんも虫歯になりやすいという傾向があるそうです。

食べ物(糖分)

砂糖や炭水化物が分解され作られる糖分は虫歯の原因菌(ミュータンス菌)のエサになります。

エサを食べたミュータンス菌が酸を出し、歯を溶かすことで虫歯になります。

したがって、虫歯の原因となるこの3つ要素の重なり合う時間や面積をできるだけ少なくすることで、虫歯になるリスクを下げることができます。

(時間)

お口の中はふだんpH7に近い弱酸性ですが、糖分を含む食べ物を食べると急に酸性に変わります。

pH5.5を下回ると歯からミネラル分が溶け出し、その状態が頻繁にあると虫歯になりやすい口内環境になります。

だ液によってこのPH調整が行われるのですが、間食が多くなると弱酸性に戻る前にまた酸性化してしまい虫歯になりやすくなります。

また、寝る前に間食を行ったりすると、就寝中はだ液がほとんど出ないため、お口の中が酸性のままで、虫歯になりやすくなります。

==埼玉県川口市の清村矯正歯科オフィシャルサイト==

www.2-koo.com