よくある質問Q&A 子供の矯正治療(2)

前回のつづきで、これまでに初診相談やメール相談でよく質問されたことについてお答えします。

Q3.矯正治療が必要かどうかよくわかりません。

初診相談時に、ご本人や保護者の方が「前歯が逆になっている」「全体的に歯がデコボコに並んでいる」など、はっきりとした治したい症状、主訴がある場合が多いのですが、中には「歯科検診や他の歯科医院で指摘されたが、どこが悪いのかはっきりわからない」「今は気になるところはないが将来的にどうなるか不安」といった理由でご相談にいらっしゃる方もいます。

お子さん自身が「歯並びを治したい」とはっきり意志表示することはあまり多くありませんので、保護者の方が歯並びについてどう考えていらっしゃるかが、矯正治療の必要性に大きく関与します。

学校歯科検診では、担当する先生によって判断が大きく違わないように不正咬合のガイドラインがあります。

たとえば、

反対咬合(受け口)であれば「前歯が2本以上が逆にかんでいる」、上顎前突(出っ歯)は「上の前歯が下の前歯に対して7〜8mm以上出ている」と、いった具合です。

したがって、学校検診で指摘を受けた場合は、たとえ保護者の方が気にならなくても、高い確率で治療が必要な症状があるはずです。

就学前や小学校低学年のお子様で多いのが将来どうなるか心配で相談にいらっしゃる方です。

通常小学校に入る前に下の乳前歯が抜けて永久歯が生えてきますが、その時点で歯がデコボコになっているのに気が付くことが多いようですが、このような場合は受け口や交叉咬合といった症状がなければすぐに治療を始める必要はありません。

上はまだ乳歯、この時点では治療せず

1年後、この段階から治療開始

上の前歯も生え変わるころから治療を開始しても十分間に合いますし、お子さんにとってもそのほうが負担が少ないように思います。

子供の矯正治療の必要性について矯正医としては「最終的に永久歯がすべて生えそろった時にできるだけ理想に近い咬合にするために、混合歯列期のほうが改善しやすい症状(骨格や悪習癖、かみ合わせのずれなど)は早く治しておきたい」と考えます。

また、すぐに治療を始める必要がなくても、しばらく経過を追っていくことで、わかってくること(歯の生え方や、かみ合わせの異常、癖など)もあります。保護者の方が矯正治療の必要性について判断できないのは当然ですので、「よくわからないけど歯並びが心配」という場合は一度矯正医に相談していただくのが一番だと思います。

Q4.歯科医院によって治療方針が違うので、どうすればよいかわからない。

矯正治療を始める際に、複数の歯科医院に相談に訪れる方もいらっしゃいます。複数の先生の意見をきいてどこで治療を始めるか検討することは悪いことではありません。

大人と比べ治療期間が長くなるお子様の治療は、治療前によく考えて、納得してから始めるほうが治療中の不安も少なくなるかもしれません。

「A歯科医院では取り外し式装置を使うといわれたが、B歯科医院では固定式の装置を使うといわれた」

「C歯科医院ではすぐ始めるといわれたがD歯科医院ではもう少し待つようにいわれた」

など、患者さんの立場からすればどれが正しいのかわからず困ってしまうかもしれません。

しかしながら、「どのような装置を使うか」「いつからはじめるか」という問題は一般的な考えから大きくずれていなければどれでも正解と思います。

先ほどの例のように、まだ永久歯がほとんど生えてないのに治療を始めるのは「?」ですが、適切な開始時期を逃さないために早めに準備をしておくために、少し早くから治療を始めたいという先生もいるかもしれませんので、開始時期が多少違っているのはどちらも間違いではないと思います。

使用する装置についても、術者の好みやこれまでの経験などで選択が違うことはよくあるので、効果が同じ装置の場合は取り外し式でも固定式でも正解と思います。

どこで治療をはじめても同じだとは言いませんが、いろいろ治療方法をきいて、もっとも納得できたところではじめればいいと思います。

一つだけ注意してもらいたいのは、相談した先生に矯正治療の経験が十分にあるかどうか、大学病院等の矯正歯科で研修を受けていて専門的な知識があるかどうかいう点です。

患者さんがこのことを確認するのは困難ですから、診療科目が「矯正歯科のみ」の矯正歯科専門の歯科医院ならまず間違いありません。

それ以外の歯科医院では担当医に「日本矯正歯科学会の認定医」の資格があることが一つの目安になります。※それ以外の先生が全くダメというわけではありませんが・・・。

よくある質問Q&A 子供の矯正治療(1)

新年明けましておめでとうございます。年末年始はいかがお過ごしだったでしょうか?

今回から、初診相談やメール相談などで皆様からよく質問されることについてお答えしていくQ&Aを始めたいと思います。初めは子供の矯正治療についてです。

Q1.いつから(何歳から)治療をはじめればいいですか?

子供の矯正治療は、上下の顎の骨のバランスや大きさを整えて、将来永久歯がきちんと生える準備をする治療で、乳歯から永久歯に生えかわる混合歯列期に行います。

ただ、治療をはじめるタイミングは、歯並びの状態によって違います。

反対咬合(図1)の場合、状態にもよりますが、前歯が生えてくるまで待っていると、治すのが難しくなるケースがあります。

また、乳歯列期(乳歯だけの歯並び)でも、割と簡単な装置で改善することができるため、3〜6歳ぐらいでも治療を開始することがあります。

一方で叢生(図2)の場合は、子供の矯正治療では顎を拡大することで、将来生えてくる永久歯のスペースを確保する治療を行うので、前歯が永久歯に生え変わるころのほうが、装置も作りやすく、また、どの程度顎を広げればよいかも予測しやすいため、7〜10歳ぐらいが治療開始時期としては適しています。

●小児矯正、治療開始時期は?

図1 反対咬合(乳歯列)

図2 叢生(混合歯列)

また、図3のように不正咬合が1つではなく複数見られる場合もあるため、「何歳から始めればよい」という判断は簡単ではありません。

図3 反対咬合と叢生(永久歯列)

さらに、治療はすぐに必要でも、お子さんが装置を使えるかどうかということも、治療開始時期に影響します。

相談者の方から「他の歯医者さんではすぐ始めたほうが良いと言われた又は、永久歯が生えるまで待つように言われた」ということをよく耳にします。

これは治療開始の判断がそれだけいろいろな要素を総合的に判断して決めなければならないため、担当医の経験や考え方によっても異なってくるからなのです。

●小児矯正の内容は?

Q1.子供の矯正治療ではどのような治療をしますか?

子供と大人(高校生以上)の矯正治療の主な違いは

(1)永久歯がすべて生えているかどうか?

(2)顎の骨の成長があるかどうか?の2点です。

子供の場合、全ての永久歯が生えているわけではないので、全ての歯をきれいに並べることができません。また、成長中のため歯並び自体も変化していきます。したがってこの時期は、細かな歯並びよりも全体的なかみ合わせや、顎の位置関係の不正を治す治療を第一の目的として治療を行います。

永久歯がすべて生えそろった中学生以上のお子さんや成人ではマルチブラケット装置(図4)を使って、ひとつひとつの歯をきれいに並べる治療を行いますが、乳歯も永久歯も生えている混合歯列期には、症状によって様々な装置を使用します。

図4 マルチブラケット装置

図4 バイオネーター

図5 ムーシールド

下顎の発育が悪い上顎前突(出っ歯)の人は下顎の発育をよくする装置(ヘッドギアー、バイオネーター図?)などを使用し、逆に下顎の発育が良すぎる人は、上顎前方牽引装置などを使用します。永久歯がまだ生えていない、乳歯の反対咬合ではムーシールド(図5)を使用して下顎を前に出して咬む癖を治します。

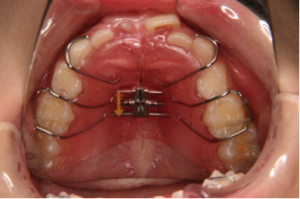

また、将来的に永久歯が生えるスペースが足りないと思われる人には、顎を左右に広げる拡大装置(図6)を使用します。

図6 拡大装置(可撤式)

正しい嚥下と誤った嚥下(2)

前回説明した「正しい嚥下」のポイントをまとめると以下の5つになります。

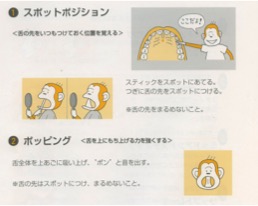

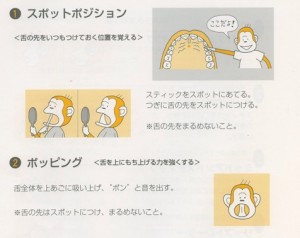

1) 舌の先がスポットについている(図1)

2) 唇は閉じてリラックスしている

3) 奥歯は噛んだ状態

4) 舌の先から真ん中、後ろへと徐々に上顎の裏(口蓋)を吸い上げる

5) 舌後方部(奥の部分)が軟口蓋(ノドの奥)と接触する

4)、5)は自分で認識するのが少し難しいかもしれませんが、1)、2)、3)はすぐに確認できると思います。食事の時に口の周りが汚れやすい人は、鼻呼吸が苦手なために口が開いていたり、物を飲み込む時に舌が前に出ていることが原因なので、要注意です。

逆に飲み込む時に唇や周りの筋肉が緊張している人は、舌の圧力で食べ物が飛び出ないようにしていることが原因の可能性があります。奥歯を噛みしめずに飲み込んでいる人は多くの場合、上下の歯の隙間に舌が入り込んでいるためと思われます。これらの習慣は以前お話ししたように上顎前突や開咬などの不正咬合の原因となります。

図(1)スポット(切歯乳頭後方部)

正しい嚥下ができない原因

1)〜5)の条件を満たした状態で物を飲み込むことが「正しい嚥下」になるので、トレーニングを行っていくのですが、どうしてもできない場合もあります。口呼吸をする人の中には、鼻やのどの病気(アレルギー性鼻炎、扁桃肥大など)が原因のことが多く、症状がひどければ鼻での呼吸ができないので、耳鼻科での治療を先に行う必要があります。また、舌小帯(舌の下にある筋 図?)がもともと短い舌小帯短縮症の場合、舌が口蓋まで持ち上がらないため、切除が必要になります。舌が上に持ち上がらない人は発音にも影響が出ます。

上記のような問題がなくても、舌の力が極端に弱かったり、舌を思うように動かせない人には、まずはじめに舌を動かすためのトレーニングが必要になります(ベーシックエクササイズ)。また、指しゃぶりや鉛筆を噛むなどの癖がある人は、トレーニングを始める前に止めるようにします。症状によっては、顎を広げたり前歯を並べるなどの矯正治療を先に行う場合もあります。

図(2)舌小帯

1)ベーシックトレーニング

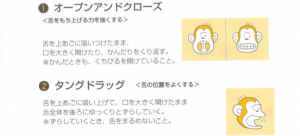

舌を動かすトレーニングです。これらの動きができない場合は、正しい嚥下ができないため、まずこの運動から始めます。嚥下に問題がある人は?や?の動きが苦手の人が多いです。舌の先だけでなく舌の真ん中を意識的に動かすことが難しいようです。

初めはできなくても毎日練習すればほとんどの人はできるようになります。

2)レッスンの内容

ベーシックトレーニングができるようになったら、正しい舌の位置を覚えること、そして正しく嚥下するための舌の動かし方を覚えます。

ポッピング、オープンアンドクローズ、タングドラッグなどの運動は、嚥下に問題がある人が普段使っていない舌の筋肉を鍛える運動です。<参考文献> 舌のトレーニング/わかば出版株式会社

正しい嚥下と誤った嚥下(1)

不正咬合と嚥下の関係

● 嚥下とは

食事を摂るとき、食物を認識して噛みくだき(咀嚼:そしゃく)、飲み込みやすくして、口の中(口腔)から咽頭へと食物を送り込みます。 その後咽頭から食道、食道から胃へと食物を送り込みます。 この、一連の流れを(摂食・嚥下)といい、嚥下:えんげとは、ものを飲み込み胃に送ることを示します。

● 不正咬合と嚥下の関係

小児を対象にした嚥下時の舌圧を計測した研究結果では、その力は大体400g/cm2ほどだったそうです。また、指しゃぶりをする小児の口蓋前方部(上アゴの前歯の裏側辺り)にかかる指による圧力は3〜4kg/ cm2ほどだったそうです。

ちなみに、矯正治療でエッジワイズ装置を使って前歯を後方に移動させるときの最適な力は、1歯に対して数十gと言われていますので、舌の力は矯正装置の力と同じかそれ以上に強いわけです。

別の研究によると、嚥下運動の回数は1日約600回で、平常時が2〜3分に1回、食事時が15〜20秒に1回くらいとされています。1日でこれだけ多くの回数、舌や頬、顎の筋肉を動かすわけですから、それが誤った方法で行われ続ければ、歯並びや顎の骨の形態に影響を与えることは容易に想像できると思います。

小児嚥下と成人嚥下

(1)乳児(型)嚥下

人が生まれて初めておこなう栄養摂取は哺乳 (おっぱいを飲むこと)です。生まれたばかりの赤ちゃんの口の中はこの哺乳を行うために適した形になっています。また、哺乳のため、哺乳反射(赤ちゃんが口に入ってきたものを反射的に吸う行動)という機能が備わっています。この哺乳反射により、主として舌の動きによって連続した乳汁摂取(おっぱいを飲み続ける)がなされます。この頃の嚥下は、

1.口を大きく開けたま

2.口腔内の奥まで乳首を引き込み

3.舌を前後に動かすことで嚥下する「乳児嚥下」とよばれる動きです。

(2)乳児嚥下から成人嚥下へ

乳児期に特徴的な口腔内の形態は、成長とともに著しく変化し、やがて消えていきます。また、下顔面の成長とともに咽頭腔(のどと声帯の周辺)が拡大し、喉頭の位置も下がっていくため、嚥下の動きは乳児嚥下から成人嚥下へと変化していきます。このような機能面の成長発達に伴い、また、大脳の発達と共に、反射による動きから、随意運動による「成人嚥下」の機能を獲得していきます。

(3)成人(型)嚥下

成人嚥下とは1.口唇を閉じ2.咀嚼や舌の動きによる食塊形成ができ、3.舌を口蓋(上顎の裏)に付けて4.上下の歯がかみ合った状態でものを飲み込む動きをいいます。

「誤った嚥下」では、唇は閉じていても、乳児嚥下のように歯と歯の間に舌が突き出ており、十分に舌が持ち上がっていません。また、飲み込むたびに前歯に舌の圧力がかかっています。

歯並びと癖の関係(5−2)

前回は、舌の癖の発音への影響についての話でした。今回ももう少しだけこの話をします。

4)構音(発音)の誤り

(1)聴覚印象による分類

構音の誤りは聴覚印象に基づき?省略?置換?歪みに分類されます。省略とは子音部分が抜けて母音だけが聞こえる誤りです(例:ダッコ→アッコ、ダメ→アメ)。

置換とは子音部分が他の子音に置き換わる誤りです(例:タイコ→カイコ、テレビ→テベビ)。歪みとは、正しい発音ではなく聴き取りづらい、日本語では表記できないような音になる誤りです。

(2)構音パターンによる分類

?構音位置の誤り

例1:歯間化構音:舌先を上アゴ近くに持ち上げて発音するサ行の音が、上下前歯の間に舌先が前方に出て発音するため、英語の/th/のように聞こえる。例2:構音位置の前方化:カ行の発音は舌の中央、後方部を上に持ち上げて行うが、これを舌先で構音するためにカ行とタ行が同じ音になる(カモメ→タモメ)。

●構音(発音)の誤り

例1:弾き音の破裂音化:ラ行は舌先を上アゴまで持ち上げて前後に弾く動作が必要だが、弾く動作が出来ずに破裂音になりラ行がダ行になる(ラジオ→ダジオ)。例2:摩擦音の破裂音化:サ行とタ行は同じ構音位置だが、サ行は空気を喉の奥から上前歯方向に少しずつ吐き出す摩擦音で、タ行は空気を一気に吐き出す破裂音の違いがあるが、これが同じになってしまう(サカナ→タカナ)。

そのほかにも、舌の動きが未発達なために起こる発音の誤りはあります。(口蓋化構音:こもった感じの音。タ行→カ行、ダ行→ガ行、ラ行→ガ行などに聴こえる。

側音化構音:シ→ヒ、チ→キ、ジ→ギのようになる、こもって唾液が混じったような雑音。)

5)構音訓練とMFT

構音訓練とは発音の誤りが習慣化し聴覚的に正しい音を聞かせても模倣が見られず、発達年齢から考えても自然改善が望めない場合に行うそうです。大体5歳頃から開始するのが一般的なようですが、訓練には言語聴覚士(療法士)の指導が必要なため、小児科のある比較的大きな病院で実施していることが多いようです。歯科で実施している所は大学病院以外ではほとんどないと思います。

●MFT(筋機能訓練法)

構音障害の改善には言語聴覚士による構音訓練だけではなく、歯科医師、歯科衛生士によるMFTを実施することで、効果が上がることがあります。先ほど説明した歯間化構音、口蓋化構音、側音化構音は舌の訓練により、発音の改善が期待できます。

以下の図は当院で実際に行っているMFTのためのテキストの一部です。毎日地道なトレーニングが必要で、成果がなかなか上がらないことも多く、実際に続けるのはなかなか大変ですので、お子様には保護者のご協力が必要になります。また、お子様だけでなく大人の方でも効果があります。

歯並びと癖の関係(5−1)

●鼻呼吸の確認と練習

前回、口呼吸によるいろいろな影響について説明しましたが、今回は日常的に口呼吸なのか鼻呼吸なのかの確認と、鼻呼吸の練習法について説明します。

1)鼻呼吸の確認

まず、鼻の疾患や呼吸障害がないことを確認します。何か問題がある場合は正しく確認できないためそれらの問題、症状の治療を行う必要があります。鼻や呼吸器に問題がないことが確認できたら、鼻の穴の下、上唇の上に小さな手鏡を当てて普段通りに呼吸してみます。鏡が曇れば鼻で呼吸ができていることになります。左右両方の穴から同様に空気が出ているほうがよいのですが、どちらか片方だけの場合もあります。

鏡が曇らない、又は短時間(1分以下)しか鼻から呼吸ができない場合は鼻呼吸の練習が必要と判断します。

2)鼻呼吸の練習法

食事以外のリラックスしている時間に1日数回、鼻呼吸の練習をします。時間を計りながら少しずつ鼻呼吸の持続時間を延ばしていきます。トレーニングをするときのポイントは?背筋を伸ばして胸をはる(空気が吸い込みやすくなります。)?舌は上顎にくっつけて、歯に触れない(正しい舌の位置を覚えるため。この位置に舌があると口呼吸はやりづらい)?唇を閉じたままで少しだけ下顎を前進させる(咽喉が広がり空気が通りやすくなる。)

また、普段から口呼吸の方はノドが腫れやすいので、帰宅したら必ずうがいをしてください。ある程度鼻呼吸ができるようになったら、ゴム風船を使うのも良いトレーニングになります。口に風船を咥えたまま、鼻だけで空気を吸って風船を膨らますと、口を閉じる筋肉も鍛えられます。

●舌突出癖の発音への影響

1)発音障害の問題点

発音(構音)障害とは、話し言葉の中のあるきまった音を正しく発音できずに習慣化した状態をいいます。発音障害の問題点は、コミュニケーションに支障をきたしてしまうことです。特に子供の場合、自分の意志が伝えにくくなったり、何度も聞き返されたりすることで心理的に悪影響がおこる可能性が考えられます。

2)発音障害の原因

発音障害は、不正咬合による歯列やかみ合わせの問題だけでなく、耳鼻咽頭疾患に関連する口腔内の形態・構造的問題、咀嚼・嚥下時の口唇や舌の運動パターンの異常など、様々な要因が複雑に重複して生じると考えられています。 したがって、発音障害を治すために不正咬合を改善することは必要ですが、矯正治療をすれば必ず発音も良くなるわけではありません。

●舌突出癖の発音への影響

3)日本語の発音について

発音障害を考えるために、まずは日本語の発音のしくみについて少し説明します。日本語の音は母音と子音が組み合わさった「音節(ひらがな一文字で表される音)からできています。したがって、発音の良し悪しは母音、子音どちらに問題があるのか両面から評価する必要があります。

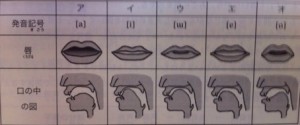

母音は、発音時の舌の位置とアゴの開口量、によって5種類(ア、イ、ウ、エ、オ)に分けられます。下図1は母音発音時の下の位置と唇の形を表したものです。

図1 日本語の母音

子音は、構音(音をつくりだす)する位置と方法によって分類されます。構音位置には?唇で発音する両唇音(パ、バ、マ行、フ、ワ)?上の歯又は歯ぐきと舌尖で発音する歯音・歯茎音(タ、ダ、サ、ザ、ラ、ナ行、ツ)?歯茎音よりやや後方で発音する歯茎硬口蓋音(シャ、チャ、ジャ、ニャ行)?硬口蓋の後方で発音する硬口蓋音(ヒャ、ヤ行)などの種類があります。構音方法には?声道(口唇から咽頭までの空間)を一時的に閉鎖・開放して出る破裂音(パ、タ、カ行など)?声道の一部を狭めることで摩擦つくる摩擦音(サ、シャ、ハ行など)?破裂につづいて摩擦することで出る破擦音(ザ、チャ、ジャ行など)などに分類できます。

舌突出癖のある方で、口呼吸が常態化していると唇の力が弱くなり両唇音(パ、バ、マ行)が不明瞭になります(構音位置の誤り)。また、舌を上に持ち上げるのが苦手なために本来は、舌先を上に持ち上げて歯や歯茎を使って発音する歯茎音(サ、タ行など)が、日頃の習慣で上下の前歯の間に舌尖がでて歯間化音(英語の/th/のような音)になることがあります。そして、このように舌がしっかり動いていない発音は一般的に「赤ちゃんのことば」のような印象を与えます。

歯並びと癖の関係(4)

口呼吸の原因と影響

前回からは舌突出癖の原因と影響についてお話ししましたが、今回は口呼吸について説明します。

1)口呼吸の原因

胎児は母親のお腹の中では呼吸をしておらず、生まれると同時に肺呼吸を始めます。新生児は哺乳中、鼻呼吸で睡眠中も鼻で息をしています。生後6ヶ月頃からアー、ウーなど発語するようになり、これが口で意識的に息を吐く最初の行動といわれています。

通常、鼻での呼吸が困難になると、代わりに口を開けて息をするようになります。鼻呼吸が困難になる原因は鼻閉(鼻づまり)です。

生後6ヶ月、母親からもらった免疫効果が失われて発語が始まるころから、乳児は様々な病気にかかりやすくなるといわれていますが、風邪はそのもっと初期的、一般的なものです。

風邪をひくと鼻の粘膜が腫れて鼻呼吸が困難になり口呼吸になります。風邪をひいて、それが治ることを繰り返すことで、鼻閉時に口呼吸をすることを覚えていきます。

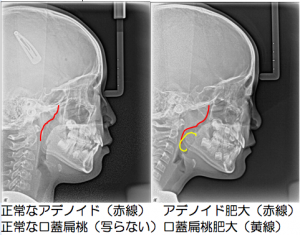

風邪以外に鼻閉又は鼻呼吸障害を起こす病気にはアデノイド、扁桃肥大、アレルギー性鼻炎、鼻中隔湾曲など、色々ありますが、もっとも一般的で頻度が高いのが、アデノイド肥大と(口蓋)扁桃肥大です。

※アデノイドや口蓋扁桃が肥大すると気道が狭くなるので、鼻だけでなく口からも空気を取り入れようとするため口呼吸が習慣化しやすい。

鼻呼吸障害による口呼吸は成人でも同じように起こりますが、まだ未発達で、自分の意志で長時間口を閉じ、鼻で息をするのが困難な乳幼児や小児の場合、口で息をするのに慣れてしまうと、鼻閉が治っても鼻呼吸をせずに普段から口呼吸になってしまうことがあり(口呼吸の習慣化)このような場合、歯並びだけではなく、顎顔面形態、心肺機能、精神身体発育にも影響を及ぼすという報告もあるようです。

また、何らかの理由で前歯が生え変わるころ、永久歯が外側に傾斜し、いわゆる「出っ歯」や「上下顎前突」になることで、口が閉じずづらくなり、その結果鼻呼吸が可能なのに口呼吸が習慣化してしまう場合もあります。

2)鼻呼吸と口呼吸の違い

私たちが普段吸い込む空気には様々な雑菌(病原菌)が含まれていますが、鼻呼吸では病原菌の50〜80%は鼻の粘膜に吸着し処理されます。

冬の冷たく乾いた空気も鼻腔(鼻の奥の空間)で暖められ、湿度を含んだ状態で喉(のど)まで到達します。加湿が十分だと肺にある肺胞粘膜から酸素がスムーズに吸収でき、身体にも十分な酸素が供給されるので免疫力も向上するといわれています。

一方、口呼吸では口から吸入した空気は、そのまま喉まで入ってしまい、喉の粘膜が様々な病原菌に無防備にさらされることになります。

喉には、温度、湿度の調節機能がないので、外気を吸い込んだ時とほぼ同じ状態の空気が喉へ到達するため、喉を乾燥させたり、冷やしたりして、リンパ組織に損傷を与えることになります。

また、空気が鼻を通らないと、鼻腔は汚れが停滞してしまい、鼻粘膜が炎症を起こして肥厚するため、鼻の通りが悪くなり、その結果酸素が吸収されにくい環境になります。

3)口呼吸と食事

鼻呼吸が出来ず口で呼吸しながら食事をすると、物を噛んだり、飲み込んだりする食べ物の処理と、呼吸が協調せず、むせやすくなったり、口を開けているので、くちゃくちゃと音がしたり、食べ物が口の周りに付いたりしやすくなります。

4)口呼吸の歯周組織への影響

口呼吸が習慣化すると、常に口が開いているので口の中が乾燥し、食べ物や飲み物によるやプラークの石灰化が起こりやすくなります。

プラークの石灰化とは、食べかすが歯にこびりついて固くなった状態のことで、通常の歯磨きでは落としきれない頑固な汚れのことです。

この状態が続くと、歯磨きをしっかり行っても汚れが取れず、色素沈着や口臭の原因になるだけでなく、炎症が治りにくくなりため、歯肉炎が慢性化して歯肉の肥大や角化が起こります。

口呼吸が原因と思われる歯肉の肥厚

※歯はきれいに磨けているが歯肉は腫れているように見える

また、口呼吸が原因で舌の位置が下がり、常に舌で下顎前歯を押すようになったり(低位舌)、飲み物や食べ物を飲み込むたびに舌で前歯を押す癖(異常嚥下癖、舌突出癖)がついたりすると、歯を支えている歯周組織が弱り、歯周病を誘発します。

低位舌、舌突出癖

※上下の歯の隙間から舌が見える。普段から舌で前歯押している様子が伺える

歯並びと癖の関係(3)

舌突出癖

引き続き「歯並びと癖の関係」のお話をします。前回は「舌突出癖」の種類について説明したところ終わりましたので、今回はその種類と原因、影響についての話です。

●舌突出癖の種類

「舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)」とは簡単に言えば、安静時、嚥下時(食べ物、飲み物を飲みこむ時)などに、正常ではない舌の動かし方をする癖のことです。普段の舌の位置や嚥下時の突出の仕方によって6種類に分類されます。

癖の種類によって引き起こされる不正咬合の症状も異なります。

(1)前方突出型?前歯部開咬タイプ:嚥下時に舌が前に突出して安静時も上下の前歯の間に舌がある?上顎前突タイプ:安静時も舌が上の前歯を押していて、下の前歯は内側に倒れている。

(2)上下顎突出タイプ型:安静時に舌は上下の前歯の裏側に接しており、嚥下時に上下の前歯を押すため上下顎前突を呈する

(3)片側性突出型:安静時、嚥下時に前ではなく舌が左右どちらかの上下の側方歯(横側)の間に入り込み、側方に開咬がみられる。反対側の側方歯は噛んでいる状態。

(4)両側性突出型:安静時、嚥下時に舌が左右の上下側方歯の間に入り込み、前歯と奥歯のみが噛んでいて、犬歯、小臼歯は咬合していない。

(5)全突出型:嚥下時に舌がすべての歯を押している。噛んだ時に接するのは奥歯のみで、安静時は低位(下側)にある(右上写真)。

(6)下顎突出型:嚥下時に舌が下の前歯又は下の歯列全体を押している。重度の下顎前突(受け口)に多くみられ、外科手術による治療が必要になることが多い。

■全突出型の舌突出癖

●舌突出癖の原因

舌の癖がおこる原因は一つだけではなく色々な原因が重複して起こっていることが多く、そのため改善が困難なことがよくあります。

(1) 指しゃぶり:前回説明しましたが、長期間続く指しゃぶりや衣服やタオルなどを噛む癖も上下の前歯の萌出を妨げ、開咬を引き起こします。

この結果、嚥下時や安静時に上下の前歯の間に舌を挟むような癖がおこりやすくなります。

(2)舌の大きさと舌小帯:口の中の容積に対して大きすぎる舌(巨大舌)や舌の裏側にある細い筋(舌小帯)が短すぎる場合、舌が正常に運動できないため、正しい嚥下ができなくなります。また、安静時にも下方に位置しやすくなり(低位舌)開咬になりやすくなります。

■大きい舌により生じた開咬と反対咬合

(3)歯の欠如:外傷や早期に虫歯で抜いてしまった乳歯、先天性の歯の欠損は、歯列に隙間が生じるためその隙間に舌を突き出しやすくなります。

(4)上下の顎の位置関係:下顎の過成長や劣成長など骨格的要因により、上下のかみ合わせが極端に悪い場合、噛んだ時に上下の前歯に隙間が生じます。その隙間を埋めようとして舌が突出することがあります。顎の位置関係は遺伝的な要因が関連している場合が多くあります。

(5)アレルギー性鼻炎、扁桃腺、アデノイド肥大など:鼻咽腔疾患があると口呼吸をしょうじます。口呼吸は口から空気を吸いやすくするために口をあけて、舌の位置も下方や前方になり、嚥下時にも突出するようになります。

(6)口腔周囲筋の低下:口呼吸が習慣化すると唇を閉じる筋肉(口腔周囲筋)が弱くなり、さらに口が閉じづらくなります。本来は唇の力によって内側に向いているはずの歯が舌の圧力によって外側に押し出

され、開咬や上下顎前突、歯に隙間が生じ、ますます口を閉じるのが困難になるため、舌を前に突出しやすい歯並びに変化していきます。

●舌突出癖の影響

(1)機能的影響

?嚥下:正しい嚥下ができず、噛んだ食べ物が舌に押し出され歯列の外側に出てしまい、口の周りが汚くなります。開咬になると、前歯でものが噛めないため、奥歯ばかり使うようになり、奥歯の寿命が短くなることがあります。

?発音:舌が正しく使えないために発音が不明瞭になりやすく、特にサ行、タ行に影響が出ます。

※嚥下、発音については後日詳しく説明する予定です。

(2)形態的影響

前述したように舌突出癖は前歯や側方歯を押すため、様々な不正咬合を引き起こします。不正咬合は舌癖だけではなく骨格や唇や頬の筋肉、咀嚼筋(噛んだり口を開閉するための筋肉)とも深く関連しているため、舌の癖がある人がみんな同じ歯並びになるというわけではありません。

また、初めはそれほど歯並びに影響がないような癖も、長年放置することで症状が悪化して、骨格にまで変化を生じさせるケースもあります。歯の位置や骨格が変化すれば当然、軟組織(口元や顔つき)にも影響が出ます。

■下顎の成長方向が下方で扁桃肥大と舌突出癖のある上下顎前突。口元が突出している。

■下顎の成長方向は前方で、舌突出癖がある開咬。口元は引っ込んでいる。

歯並びと癖の関係(2)

前回からの続きで、歯並びと癖のお話をしたいと思います。

前回、口腔習癖(口に関連する癖)のなかでも、よく知られている「指しゃぶり」の原因について説明しましたので、今回はその影響についての話です。

5歳以降まで継続した指しゃぶりは、不正咬合だけでなく咬合、嚥下(ものを飲み込むこと)、発音、呼吸などの口腔機能にも影響を生じることがあります。

指しゃぶりの影響

(1)歯列、咬合への影響

指しゃぶりによる影響は、もともとの骨格や筋肉の強さなどに加えて、吸引する指の種類、頻度、吸引の強さなどによって個人差があります。

したがって、指しゃぶりをする子どものすべてが不正咬合になるわけではありませんが、長期間続くほど歯並びや噛み合わせへの影響は大きくなります。

もっとも多くみられる親指の指しゃぶりは、親指の腹側が上顎の前歯と前歯が生えている骨の部分を圧迫し、背(爪)側は下顎前歯に接触します。

その結果、上の前歯は前又は上方に、下の前歯は内側に倒れるか下方に押されるため、上顎前突(出っ歯)や開咬といった不正咬合を引き起こします(下図)。

又、指を強く吸うタイプでは頬の筋肉が収縮することで上顎の横側の歯が内側に倒れて歯列がV字型になり、出っ歯や交叉咬合(下の奥歯のほうが上の奥歯より外側になって噛む状態)になることがあります(写真1、2)。

写真1 V字歯列

写真2 開咬と交叉咬合

(2)口元、側貌(横顔)への影響

出っ歯(上顎前突)や開咬になるとどうしても口が閉じづらくなるため、普段から口が空いた状態になりやすく、口呼吸をするようになります。口呼吸が習慣になると、唇の周りの筋肉が弛緩して、前歯は更に前に出て口元全体が突出し、唇自体も翻転(めくれ上がった状態)しやすくなります。

(3)皮膚への影響

指しゃぶりを続けていると、指にタコができ、口呼吸をしていると唇は乾燥したり、荒れたりします。

(4)機能への影響

開咬になると、様々な機能的な変化が起こります。?前歯でものを噛めないので、奥歯ばかりを使う。?口が閉じづらいため、食事の時くちゃくちゃ音をたてる。?正しくものが飲み込めないため、舌を前に突き出す異常嚥下癖となり、口の周りに食べ物が付着する?口呼吸が習慣になり、呼吸に邪魔な舌が下顎の歯列を圧迫する(低位舌)?サ行、タ行などの発音が不明瞭になる など。

指しゃぶりが長く続くと、(1)のような形態変化がおきて、それが原因で(2、3,4)のような症状になります。特に(4)は、さらなる不正咬合や機能的な問題へと発展していくため、4〜5歳までには止められるようにしたいものです。

写真3,4は、指しゃぶりが原因とされる舌突出癖のある開咬のケースです。

写真3 舌突出癖1

写真4舌突出癖2

このように、普段から舌が下の前歯の上に乗っていて、さらに上の前歯を押すような状態ですと、指しゃぶりを行っているのと同じような力が歯やアゴにかかります。

舌突出癖の影響

指しゃぶりは、見ればやっているのがわかりますが、舌の癖は見ても気が付かないこと多いため余計に厄介です。

また、舌突出癖にもいろいろな種類があり、舌の位置や動かし方によって現れる不正咬合が異なります。

上の写真のケースは「前方突出開咬型」になりますが、舌が上の前歯ではなく下の前歯を押す場合「下顎突出型」といい、受け口や臼歯部交叉咬合の原因になります。

指しゃぶり同様、この癖があってもきれいな歯並びの人もいるので、必ず治さなければいけないものではありませんが、舌突出癖はみつけにくだけでなく習慣的に行っていることなので、治すのは難しく、様々な不正咬合の原因になることがあります。

歯並びと癖の関係

矯正治療を検討したことがある人の中には「歯並びやかみ合わせ、顔つきは生まれつきであって、治すのは美容にすぎない」と考える人もいるかもしれません。

しかし、顔面や口元のかたちは機能(ものを食べたり、しゃべったり、普段のあごの動きなど)と密接に関連しており、形態(歯並び、顔つき)を治すことで機能が良くなったり、機能を改善することで形態が良くなるといった関係にあります。

逆の見方をすれば、形態的に大きな問題がある人は機能の問題も強い場合が多く、機能に問題がある方は歯並びや口元のかたちが悪くなりやすく、矯正治療も困難になります。

矯正治療の目標は「形態と機能が調和した状態」を作ることです。矯正装置は主に形態を治す目的で使われますが、機能を治すのは患者さん自身の努力がどうしても必要になります。

今回からは、歯並びやかみ合わせに関連する癖「口腔習癖」についてのお話をします。

指しゃぶりの原因と影響

歯並びに影響を与える癖の中で、もっとも代表的なのは「指しゃぶり」です。

指しゃぶりを長期間続けることで、上の前歯が前に出て上顎前突(出っ歯)や開咬を引き起こします。

この形態になると、口が閉じにくくなったり、正しく嚥下(食べ物を飲み込むこと)ができなくなったりするので、口呼吸や舌突出癖を行うようになり、指しゃぶりを止めても形態が良くなることがありません。

また、指しゃぶりをしていなくても、何らかの理由で口呼吸や舌の癖がある人は同様に上顎前突や開咬になることがあります。

指しゃぶりの原因

さまざまな学説があるようですので、代表的なものを紹介します。

(1)こどもの成長・発育に伴う生理的な指しゃぶり

?原始反射

新生児は口の周りに乳首の様なものが触れると口をその方向に向ける「探索反射」それを唇で口の中に取り込む「口唇反射」さらに、舌を使って吸う「吸啜(きゅうてつ)反射」という原始反射が生まれながらに備わっています。

成長がすすんで手の動きが活発になると、偶然口に触れた手指を吸うようになり、原始反射と関連した指しゃぶりを覚えます。

さらに成長すると原始反射は少なくなり、随意運動(自分でやろうとして行う行動)が増えていきます。

この時期の指しゃぶりは「反射的な吸啜」から、食べ物を噛んで飲み込むという「随意的な運動」が必要とされる離乳期へ移行するための発達を促す役割があるものと考えられています。

生後5、6ヶ月以降、さらに成長が進むと手に触れるものをなんでも口に入れて、なめたり、しゃぶったりする行動がみられるようになります。

これらの行動も、感覚の鋭敏な口を使って身の回りのものの感触や味などを認識し、さまざまな感覚を高める重要な役割を果たしていると考えられています。

このように、乳幼児の指しゃぶりは成長、発達に必要な行動でもあるため、通常2歳頃までの指しゃぶりは生理的な範囲であるとして、習癖としては捉えないのが一般的です。

?吸啜不足

乳児の吸啜は本能的欲求で、口からの刺激は快い刺激として満足感を得ていると考えられています。授乳期の母乳不足や早期離乳などにより、この欲求が満たされないことで代償的に指しゃぶりを行うという考えです。

?吸啜の癒し効果

吸啜には、不安や不快を和らげる癒し効果があることが知られています。

赤ちゃんやこどもは空腹、眠い、見知らぬ人と会うなど、不快や不安な状況になったときに吸啜行為を行うことがあります。指しゃぶりはこどもが嫌な状況を自力で解消するのに役立っているという考えです。

(2)学習の過程で習癖として残ったもの

3歳以降保育園、幼稚園に通い始め徐々に社会性が備わってくると、昼間の指しゃぶりは減少します。

ほとんどのこどもが4歳頃までに指しゃぶりをやめる一方、一部の子どもの中には眠いとき、不安や緊張が強いときだけに指しゃぶりの癖が残る場合があります。

指しゃぶりをすることで、快い感覚、安心感を得られることを学習して、無意識に繰り返しているうちに癖として身についた状態です。

4〜5歳を過ぎても継続する頑固な指しゃぶりはこの「学習説」で解釈できると考えられています。

(3)こどもの気質と環境、及び心理的要因

指しゃぶりをするこどもは、内向的な性格と思われがちですが活発で陽気なこどもにも指しゃぶりはみられます。

一般的には、感受性が強く敏感なこどもが指しゃぶりを長く続ける傾向が強いといわれています。社会的環境としては幼稚園、学校での対人関係、家庭環境や家族関係における子どもの不安感や不満が指しゃぶりに関与していると考えれれていますが、詳しい因果関係まではわかっていないようです。

就学時になっても残る指しゃぶりについては、歯並びやかみ合わせ、顔面形態への影響が懸念されるため、まずその原因をみつけてその原因を取り除いてあげて、根気よく止めさせるように見守る必要があるでしょう。