よくある質問Q&A 大人の矯正治療(3)

Q3.何歳ぐらいまで治療ができますか?

A3.とくに何歳以上の人はできないということはありません。

60歳代の方でも治療をしたことはあります部分矯正でしたら70歳代の方を治療した経験もあります。

年齢よりも患者さんのお口の中の状態が治療できるかどうかの判断に関係します。

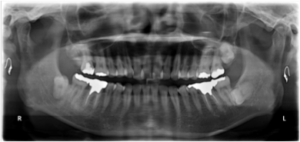

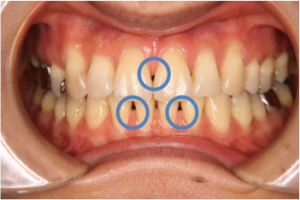

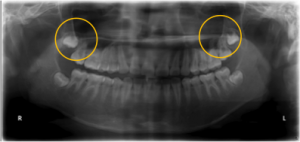

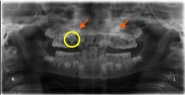

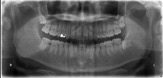

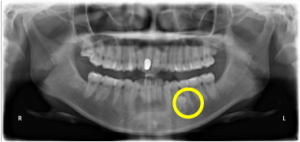

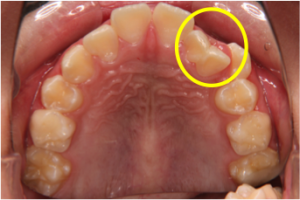

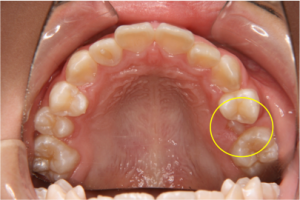

下の写真は50歳代後半の方の治療前の状態です(図1、2)。

きれいに手入れされていますが年齢相応の歯と歯茎の劣化が認められます。

図1(治療前)

図2(治療前)

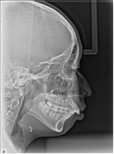

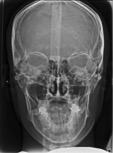

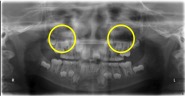

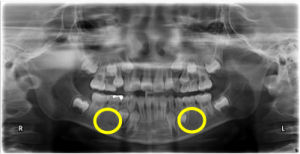

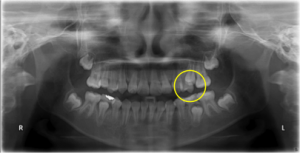

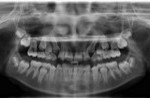

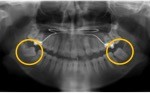

下はレントゲン写真です。歯を支えている骨には異常がありません。

図3(治療前レントゲン)

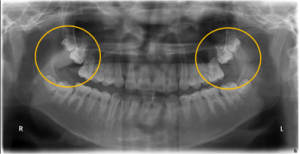

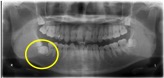

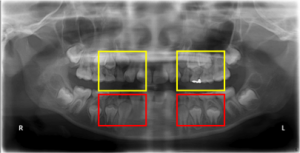

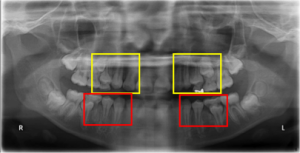

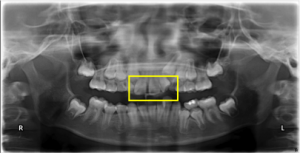

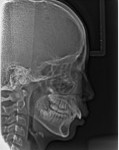

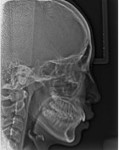

治療後の写真です。気になっていた前歯のデコボコが治りかみ合わせも安定しています。

図4(治療後)

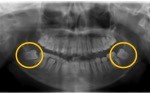

図5(治療後レントゲン)

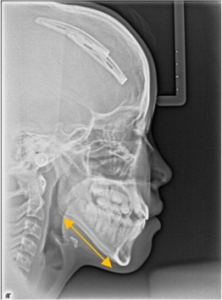

上の犬歯の後ろの歯を抜歯して治療しましたが、治療後のレントゲンをみても親知らず以外異常はありません。歯を支えている骨も健全です。

10~20代と比べた場合に40代以上の方に多くみられる特徴は、

1)咬耗(歯のすり減り)が多い

2)補綴物(詰め物や被せもの)が多く、再治療が必要な場合がある

3)歯肉や歯槽骨(歯を支えている骨)が減少している(図5)

などが挙げられます。

1)は年齢が若くても歯ぎしりがある人には多くみられます。

2)については治療がしっかりとされていれば大丈夫ですし、異常があれば矯正治療前に治せば問題ありません。

3)についても、歯が揺れるほどの歯周疾患がなければ治療が可能ですし、これ以上歯周病を進行させないためにかみ合わせを良くする目的で矯正治療を行う場合もあります。

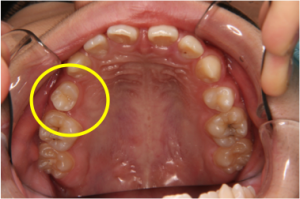

(図6)犬歯が並びきれず骨の外に出ているため歯根が露出している(30代)

(図7)治療前 裏側に生えている前歯が差し歯で形もあまりよくない

(図8)治療後 前に出てきた差し歯は歯根が見えているため再治療が必要(40代)

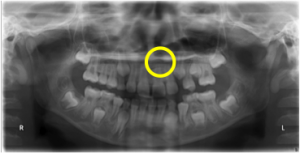

(図9)治療前 かなり上の前歯が傾斜している。元々歯が並ぶスペースが無いため下の前歯はハの字に並んでいる(30代)

(図10) 治療後 支える骨が少ないため歯と歯の間に隙間ができている

補綴物は、元々の悪い歯並びに合わせて形を変えて作ってあることが多いので、矯正治療後は正しい形態に作り替える必要がある場合があります。(図7、8)

又、銀歯や差し歯にはブラケットが接着しにくいのですが、最近は接着剤の性能が良くなったので、何とかなることが多いです。

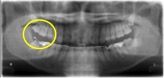

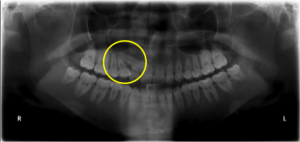

デコボコがあったり、歯が大きく傾斜している状態から適切な位置に歯を移動させると、治療前には無かった歯と歯の間に隙間ができることがあります。(ブラックトライアングル図9、10)

これは元々歯を支える骨がないところに歯が並んでいたために、治療後に歯茎や骨が付いてこない、再生しないためにできる隙間です。これを予防する有効な方法はなく、どうしても治したい場合は治療後に骨や歯茎の移植が必要ですが、そこまでして治す方はめったにいません。

ブラックトライアングルは比較的年齢が高い方が治療をすると生じやすいのですが、補綴物のの作り直し同様10~20代で治療した方にも見られる現象です。

基本的に歯茎や歯槽骨が健康な方でしたら何歳からでも治療は可能です。

ただし、上記のような問題が生じやすいことと、中高生に比べると歯の動きは少し遅いことがあります。

歯周病などの問題が懸念される場合は、治療目標を少し変えてあまり大きく歯を移動させないようにするなどして対応する場合もあります。

よくある質問Q&A 大人の矯正治療(2)

Q2マルチブラケット装置での治療期間はどれぐらいですか?

混合歯列期の治療は、患者さんの成長、歯の生え変わりの時期が様々なので、治療開始前に治療期間を推測するのが非常に困難です。

以前にも話したように、マルチブラケット装置での治療は基本的には永久歯がすべて生え変わってから開始するので、治療期間は歯の移動にどの程度期間がかかるか推測するだけですので、混合歯列期の治療に比べると治療期間の予測が比較的簡単です。

初診時に、患者さんの症状を見る場合、お口の中と顔をみて、まず不正咬合の分類をします。

皆さんが気になるのはデコボコがたくさんあるとか、歯が前に出っ張っているとかの「個々の歯の位置の異常」ですが、治療する側からみると、まず気になるのは全体のかみ合わせの方です(図1、2、3)。

上顎前突(いわゆる出っ歯)のかみ合わせなのか?

下顎前突(受け口)なのか?

開咬の傾向なのか過蓋咬合の傾向にあるのか?

左右のずれはないか?

つまり不正咬合を横から見た場合、前後、上下のアゴの位置関係と正面から見た場合の左右の位置関係から、かみ合わせと骨格の特徴をみつけます。

同じようなお口の中の状態でも、この位置関係のずれが大きい程治療の難易度が上がり、治療期間が長くなります。

大きすぎる場合は外科矯正が必要になります(最終的な判断は精密検査が必要)。

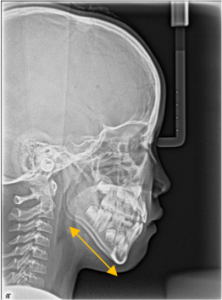

図1 上顎前突(出っ歯)、下顎が小さく後退した骨格

図2 かみ合わせは出っ歯だが、骨格は下顎が前突した骨格

図3 アゴが左に大きくずれている左右非対称の骨格。改善には手術が必要。

次に、個々の歯の位置をみて、先ほどのかみ合わせのずれと、歯並びを治すのにどれぐらい期間がかかりそうか、抜歯が必要かマルチブラケット装置以外の装置が必要かどうかなどを推測します。

図4 奥歯を後ろに動かす装置。抜歯を避けたり、抜歯だけでは改善できないデコボコがある場合にマルチブラケット装置を付ける前に使用。

デコボコの程度がひどかったり、出っ歯や受け口などで前歯の移動量が多い程、治療期間が長くなります。

複数の症状が組み合わさっている場合も治療が難しくなります(図4、5a、5b、6a、6b)。

図5a 叢生と上顎前突のケース

図5b 上顎前突と叢生、横から見たところ。開咬でも過蓋咬合でもないため治療は比較的簡単。

図6a 上顎前突と開咬と叢生の症状があるケース

図6b 図5のケースに比べると出っ歯の量は少ないが開咬の症状があるため、治療はかなり難しく時間がかかる

また、治療方法や使用する装置も治療期間に影響します。症状によっては歯を抜かずに治療するために無理をして拡大装置などを使用するより抜歯をした方が早く簡単に治る場合もあります。

同じ症状であれば、裏側からの(リンガルブラケット)治療は表側からの治療に比べて治療期間は長くなります。

このように治療期間を推測するには色々な要素を考慮する必要がありますが、抜歯が必要なく、かなり簡単なケースで1年半ぐらい。

色々な症状が組み合わさったケースや骨格的、機能的に問題があるケースでは3年以上の治療期間がかかります。

抜歯、非抜歯を問わず、平均的と思われる症状では大体2年〜3年以内で終わるケースが50%ぐらいですので、一般的な症状で治療期間は2年半ぐらいと説明しています。

精密検査後の説明では、患者さんの歯並びの状態、骨格の特徴、機能的な問題の有無などから、さらに詳しい治療計画を考え、その方法で治す場合の治療期間をこれまでの治療経験から推測してお話しています。

しかしながら、治療を開始してみないとわからない未確定の要素があるため、正確に予測することは治療経験が多くなった現在でも困難です。

治療前に未確定な要素には以下のようなものがあります。

(1)歯の移動の早さ

(2)舌や唇、咬む力の影響

(3)かみ合わせ、顎関節の変化

(4)顎間ゴムのなどの使用状況

次回はこの未確定な要素について説明したいと思います。

よくある質問Q&A 大人の矯正治療(1)

今回からは大人の矯正治療のQ&Aをはじめます。

まず「大人の矯正治療」という言葉の定義ですが、同じような言葉で「成人矯正」というのがあります。

成人矯正とは、その名の通り成人(20歳)に達した人の矯正治療という意味ですが、今回から説明する「大人の矯正治療」とは、親知らずを除く永久歯がほぼ生えそろっており、顎骨の成長もほぼ終了している人の矯正治療という定義とさせていただきます。

性別や成長に個人差があるため、何歳以上が対象になるかは断言できませんが、一般的には中学生以上の方が対象ということになります(成人の方ももちろん対象になります)。

Q1よくみる金具のついた矯正装置はいつから付けますか?

みなさんがもっともイメージされる矯正装置とは、マルチブラケット装置のことと思います。

すべての永久歯に金属やセラミックなどの金具が一つずつ付いている装置です(図1)。

図1 マルチブラケット装置

この装置を付けて治療を開始する時期は原則として永久歯がすべて生えそろってからになります。

また、永久歯が生えそろっていてもアゴの成長がたくさん残っている場合は成長を待ってから付けることになります。

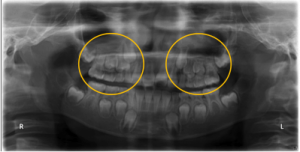

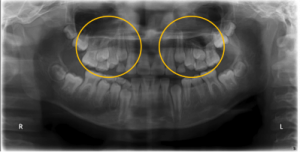

図の2〜5は同じ人のレントゲン写真ですが、前歯と6歳臼歯の間の乳歯が抜けて、永久歯に生え変わった後に6歳臼歯の後ろから第二大臼歯が生えてきています。

図2 9歳時 前歯と奥歯以外は乳歯

図3 11歳時 前歯と奥歯の間の乳歯が抜けて永久歯に生え変わり中

図4 13歳時 乳歯は全て永久歯に生えかわり第二大臼歯の萌出前

図5 15歳時 第二大臼歯の萌出中

マルチブラケット装置は細かい歯の移動を目的とした装置ですので、歯がどんどん生え変わる混合歯列期に使用しても歯並びが変化していくので、効果が発揮されません。

図6、図8、図9、図10、図11はそれぞれ同じ患者さんの顎の成長を示したレントゲンです。

図6、7 9歳時と12歳時の比較 女子

元々は受け口だった。受け口は再発していないが上下のアゴ、特に下アゴがかなり大きく成長している。

図8、9 12 歳時と14歳時の比較

男子かなり出っ歯だったが、下アゴの成長を促進する装置を使用、かなり改善されている。

図10、11 12歳時と14歳時の比較 男子

かなり出っ歯。下アゴの成長を促進する装置を使用したが、あまり効果は得られなかった。

このように、歯が生え変わる時期、6歳臼歯の後ろから歯が生えてくる時期、そして思春期成長期は、歯並びだけでなく顎の位置も大きく変化することがあり、予測も大変困難です。

したがって、永久歯が生えそろっていても顎の位置が決まっていない小学生、中学生の時期に歯だけをきれいに並べても、かみ合わせそのものが変化する可能性があるため、マルチブラケット装置での治療は親知らず以外の永久歯が生えそろって、さらに顎の成長がある程度落ち着いてからになります。

できるだけ早く治療を始めて早く治療を終わらせたいという希望はわかりますが、せっかくきれいに並べても後から歯が生えてきたり、成長によってかみ合わせが変わってしまったりしては、結局複雑な装置が付いている期間が長くなってしまい、患者さん自身の負担が増してしまいます。

よくある質問Q&A 子供の矯正治療(9)

新年明けましておめでとうございます。年末年始はいかがお過ごしだったでしょうか?

みなさんご存知のことと思いますが、去年の後半から新しいスタッフに2名入ってきていただきました。

これまでは短期間に2名スタッフが入れ替わることはなかったので、最初は不慣れでご迷惑をお掛けすることもあるかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。

よくある質問Q&Aの子供の矯正治療も9回目になりました。今回は、以前にも紹介したことですが、大事なことなので矯正治療中の虫歯予防についてのお話です。

Q14.矯正治療中の虫歯予防や歯磨きについて教えてください。

マルチブラケット装置(図1)は、基本的に全て大人の歯に生え変わった人に使う装置ですので、小学生以下のお子様が付けることはほとんどないのですが、このブラケットという小さな金具を、部分的に使用することは子供の治療でもよくあります。(図2)

図1 マルチブラケット装置:全ての歯にブラケット(金具)が付いている

図2 前歯だけにブラケットが付いている状態(ユーティリティーアーチ)

矯正中の歯磨きについて説明する前に、通常の歯磨き、虫歯予防についてのポイントをお話しします。

ポイント1 「虫歯になる、ならない」には個人差がある。

ポイント2 「歯磨きをやっていると、できている」は違う。

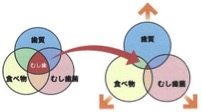

小、中学校などで習ったことがある方もいらっしゃると思いますが、虫歯の原因には4つの要素が関連しています(図3)。

図3 虫歯の原因となる4つの要素

一つ目は歯質(もともとの歯の強さ)二つ目は虫歯菌(虫歯の原因となる細菌)の数、三つ目は虫歯菌のえさとなる食べ物。それに細菌が増えたり歯を溶かす酸を出すために必要な時間です。

あまり歯磨きをしないのに、虫歯にならない人は、歯質が強かったり、もともとお口の中に虫歯菌が少なかったりする人と思われます。

歯質を強くするには、よく知られているようにフッ素を定期的に塗布したり、虫歯菌を減らすには薬剤(一部の歯磨き粉や洗口液)を使用したりするのが有用です。

ただし、効果的に虫歯を予防するには1つの要素だけを良くするのではなく、すべての要素を改善することが重要です(図4)。

図4 すべての要素を減らすことが重要

虫歯菌のえさ(食べかす)を減らすのに最も有用なのが歯磨きです。

歯磨きによって食べかすがなくなれば虫歯菌の数も減ります。

そして、もう一つ重要な要素が時間です。食後しばらくすると、菌が繁殖して菌が生み出す酸によってお口の中は酸性になり、虫歯になりやすくなります。

食べたら歯を磨くを徹底すればそれを防ぐことができます。

飴を長時間なめたり甘い飲み物をゆっくり飲み続けるような食習慣はやめるべきです。

このように「もともとの歯の強さやお口の中の虫歯菌の量、それに食生活や習慣によって虫歯のなりやすさが違う」というのが一つ目のポイントです。

二つ目のポイントは、「歯磨きが本当にしっかりできているかどうか」です。

自分では磨いているつもりでも実は磨き残しがあったり、磨いているのに汚れが取りきれていない場合は、やはり虫歯になってしまいます。

大人でも同じですが、特にお子様の場合は磨き残しが起こりやすいので、保護者の方がチェックする必要があります。

では、どのようなところに気を付けてチェックすればよいか説明します。

磨き残しは目で見ればある程度わかると思いますが、お口の中は暗いですので、できれば明るい場所でみてあげてください。

また、磨き残しがあるところは、その状態が何日か続くと歯茎に炎症がおきて(歯肉炎)腫れてきますので、すぐにわかるはずです。

その部分は弱い力で磨いてもすぐに出血しますが、それでも磨かないと歯肉炎は治りません。(図5)

図5 全体的に磨けていない。特に上下の前歯に歯肉炎が著名

多くの患者さんにみられる共通した磨き残し部位は装置と歯茎の間、上顎なら装置の上、下顎では装置の下の部分です。

この部分の磨き方は図6、7のように歯ブラシを立てて上から(下から)装置に溜まっている食べかすを細かく振動させて取り除く方法が効果的です。

また、この部分は歯茎が近くにあるので、まとめて3、4歯を磨くのではなくひとつひとつの歯を磨くようにしないと、歯茎を傷つけることがあります。

一般的にお子さんは歯磨きの力が弱いため、本人が磨いているつもりでも汚れが取り除けていない場合がほとんどだということを保護者の方は覚えておいてください。

歯肉からの出血は歯磨き不足のサインです。お子さんが仕上げ磨きを痛がる場合、初めは柔らかい毛の歯ブラシを使うのもいいアイディアです。

図6 前歯の磨き方

図7 奥歯の磨き方

よくある質問Q&A 子供の矯正治療(8)

前回に引き続きこどもの矯正治療に関するQ&Aです。

Q13. 永久歯が変な方向に生えてきました。/歯がいつまでたっても生えてきません。

乳歯から永久歯への生え変わりの時期に、永久歯の生えてくる方向に異常があることがあります(異所萌出)。そのまま経過を観察するしかない場合が多いのですが、一部のケースではすぐに治療をした方がいいことがあります。

図1 小臼歯の異所萌出

図2 多数の永久歯にも位置異常あり

この症例では、犬歯(オレンジ矢印)が生えるべき場所に第一小臼歯(黄色の○)が生えてきています。レントゲンで確認すると、現状ではどうすることもできないため、そのまま経過観察をするという判断になりました。反対側の犬歯(オレンジ矢印)の位置にも問題があります。(図1、2)

下の症例は他の歯科医院から依頼をうけたものですが、乳歯の後ろに生えるはずの6歳臼歯が乳歯に引っかかって出てこれない状態です(図3)

図3 初診時口腔内

図4 初診時レントゲン写真

レントゲンを見ると、左右共に6歳臼歯に押された乳歯が溶け始めています(吸収)。このままでは手前の乳歯が抜けて6歳臼歯が前に行き過ぎてしまうため、将来的に出てくる2本の小臼歯が生える場所がなくなってしまいます(図4)。

図5 装置装着時

上図のような装置を装着して、できるだけ早く6歳臼歯を後ろに動かす必要がありました(図5、6)。

その後他の装置も使用し、ある程度

歯並びを整えて生え変わりの経過を観ていくと、何とか他の永久歯も生えてきました(図7)。

図6 3か月後

図7 装置を付けてから2年半後

乳歯がすべて抜けて永久歯に生え変わると、通常6歳臼歯の後ろから第2大臼歯という永久歯が生えてきます。大体小学校6年生〜中学生のうちに生えてきますが、なかなか生えてこれない場合があります。次の症例も、他の歯科医院から依頼を受けたものですが、前回説明した埋伏歯の症例でもあります(図9〜15)。かなり苦労してなんとか引っ張り出すことができましたが、ここまで歯の方向が悪く、深い場所にあると牽引できない可能性もありました。

お子さんの場合、異所萌出は、わかっていてもすぐに治療ができず、長期間経過観察が必要になることが多くあります。

図8 初診時下の歯並び

図9 初診時のレントゲン:埋伏歯は内側を向いており親知らずが上にあるためこのままでは牽引できない

図10 外科処置により親知らずの抜歯と牽引用のボタンを付与

図11 埋伏歯を牽引中

図12 口腔内写真:埋まっている歯の向きが悪いうえに、上の歯とのかみ合わせに問題があったため、かなり困難な牽引を行った。

図13 口腔内写真

図14 治療後の口腔内写真

図15 治療後のレントゲン

よくある質問Q&A 子供の矯正治療(7)

前回のつづきで、これまでに初診相談やメール相談でよく質問されたことについてお答えします。

Q12もともと歯の本数が足りないといわれました。/余分な歯があるといわれました。/形のおかしい歯が生えてきました。/歯並びにどんな影響がありますか?

乳歯は全部で20本(上10・下10)永久歯は全部で32本(上16・下16そのうち第三大臼歯いわゆる「親知らず」と呼ばれる歯が4本)あります。

乳歯や永久歯の本数がもともと少ない人がときどきいらっしゃます。足りない歯のことを「先天欠如歯」といいますが、2010年の小児歯科学会の調査結果では1歯以上の先天欠如歯がある人の割合は約10%、10人に一人の割合で歯の本数が元々足りない人がいる計算になっています。

先天欠如歯で最も多いのは下顎の第2小臼歯(6歳臼歯の前の歯)です(図1)。

図1:下顎第2小臼歯の両側性先天欠如

乳歯の後から生えてくる永久歯がない

次に多いのが下の前歯、他には上顎第2小臼歯、上顎の側切歯(犬歯の隣の前歯)に多くみられます(図2)。

図2:右側切歯の先天欠如 中切歯と犬歯の間にあるはずの歯がない。

歯の本数が足りないと見た目がおしくなるだけでなく、かみ合わせに大きな影響が出ます。(図3、4)

図3:下顎前歯2本の先天欠如、歯が正しく生えても大きな隙間ができる。

図4:上下第2小臼歯4本の先天欠如、隙間があるため歯がねじれて生えて、奥から横にかけて上下の歯がかみ合っていない。下は乳歯が残っている。

歯の数が足りないのと逆に、余分な歯がある場合もあります。これは「過剰歯」といいます。上の前歯の付近によく見られますが、生えてくるまで気づかないことが多く、また、過剰歯があるために正常な歯が生えてこないことがよくあるため、たまたま撮影したレントゲンによって発見されることではじめて気づくことが多く知らないうちに歯並びや隣の歯に影響が出ます。(図5、6、7)

図5:上の前歯の間にある過剰歯

図6:下の小臼歯の過剰歯

図7:過剰歯(抜歯済み)が原因でねじれてしまった前歯

過剰歯はそのままにしていても問題ない場合は抜きませんが、他の歯に影響がある場合や、矯正治療による歯の移動の邪魔な場合はすぐに抜く必要があります。

通常の歯の形と異なる歯(形態異常歯)が生えてくる人が時々いらっしゃいます。巨大歯、矮小歯(図8)、癒合歯(図9)、癒着歯などの種類があり、これらの歯は、見た目が悪くなるだけでなく、全体的な歯並びやかみ合わせにも影響を与えます。

図8a:右側切歯の矮小歯

図8b:左側切歯に比べて小さく筒のような形をしている

通常の歯科治療では、先天欠如歯がある場合は、その部分を人工的な歯(入れ歯やインプラントなど)で補い、矮小歯や形態異常歯は抜歯や歯を削って差し歯などにして対応しますが、矯正治療では症状により色々ですが、足りない部分を他の歯で代用したり、余った隙間を歯の移動で埋めることで対応することができます。

図9a:左側切歯の癒合歯

図9b:二つの歯がくっついたような形をしている

歯の数、歯の形に異常がある場合、多くのケースで永久歯がすべて生えそろった後も治療(矯正治療と一般歯科治療)が必要になりますが、子供のうちにそのまま放置すると以後の治療が難しくなることもあるため、異常に気づいた場合は、早めに矯正専門医にご相談下さい。

よくある質問Q&A 子供の矯正治療(6)

前回のつづきで、これまでに初診相談やメール相談でよく質問されたことについてお答えします。

Q11 乳歯が抜けたのに、なかなかおとなの歯が生えてきません。

正常な歯の生え変わりでは、乳歯が抜けると、すぐに永久歯が生えてきます。これは骨の中にある永久歯が生えてくる過程で、乳歯の根っこが吸収し、自然に脱落するからです(図1,2)。

(図1, 四角の枠に注目)

(図2, 半年後、上下各4本の乳歯が抜けて永久歯に生え変わった)

何らかの理由で、永久歯がまだ骨の奥の方にあるのに乳歯が抜けてしまうと、永久歯がなかなか生えてこない状態が続きます。

その理由とは、虫歯や打撲などいろいろですが、原因がわからないことも良くあります。そのまま様子をみていてもいい場合もありますが、あまりに遅い場合は、現在生えている歯が移動して生えてくる歯のスペースがなくなることがあるため、何かしらの処置が必要になります(図3,4)。

(図3, 一本だけ永久歯が生えるスペースが足りない)

(図4, ここまでは内側に生えるか骨の中で止まってしまう)

また、もともと永久歯の数が足りないこと(先天欠如歯)や、あとから生えてくる歯の位置が悪い場合は、いくら待っても出てこないこともあるため、心配な場合はレントゲンを撮って確認することをおすすめします(図5,6)。

(図5, 右の前歯(側切歯)が生えてこない。生えるスペースもない状態)

(図6, 図5の写真のレントゲン。前歯はもともと3本しかない。側切歯の先天欠如)

矯正治療をする人の中には、もともと歯の大きさに対してアゴが小さすぎるため、永久歯が生えるスペースがもともと足りない人もいます。

この場合は、本来生えるべきところとは違う場所に生えてきたり(図7)、骨の中に埋まったままになってしまうことがあります(図8)。

(図7, 生える場所がなく、かなり上部から生えてきた犬歯「八重歯」)

(図8, 犬歯の埋伏。隣の歯の根が吸収)

こどものうちにアゴを広げる治療はこのような状態が起きないように予防する効果が期待できます。

●埋伏歯の治療

(図9, 図8レントゲンの口腔内写真。右上犬歯が埋伏して隣の前歯(側切歯)が保存できず抜歯後、開窓術を行い犬歯の牽引開始したところ)

(図10, 図9から2か月後)

(図11, 図9から7か月後)

埋まったままの歯(埋伏歯)は、他の歯に影響がなければそのままにしておくこともありますが、邪魔な場合は抜かなければなりません。もっとも埋伏しやすいのは第3大臼歯で、大人になって痛みが出て抜くことが多い親知らずのことです。

歯並びのことを考慮して、埋伏歯を骨の中から引っ張り出すこともあります(図9〜11)。

埋伏牽引を行うには外科処置が必要で、こどもの矯正治療では、どのタイミングで行うのが良いか見極めるのが困難なことがあります。

単に引っ張り出すだけではなく、その前に必ず埋伏歯が並ぶだけのスペースを歯列に確保しなければならないため、治療が複雑で期間も長くかかることが多くなります。

よくある質問Q&A 子供の矯正治療(5)

新年明けましておめでとうございます。年末年始はいかがお過ごしだったでしょうか?

今回も、初診相談やメール相談などで皆様からよく質問されることについてお答えしていきます。

Q9.こどもの時に治療すると、大人になってから元に戻るのでしょうか?

この質問は、成人の方が初診相談のときに「こどものときにやっていたのですが、元に戻ってしまって・・・」というお話をたまに耳にするので、それに対する答えです。

当医院で治療を開始されている方はご存じと思いますが、子供の治療(混合歯列期の治療)と大人の治療(永久歯列期の治療)は治療方法や目的が違います。

こどもの治療では、主にこれから生えてくる永久歯がきれいに生えてくるよう顎を広げたり、骨格に問題がある場合は、できるだけそれを悪くならないように顎の成長を調節したり、予防的な治療を行います。

結果としてこのような治療だけで、親知らずを除く全ての永久歯がきれいに並んで、かみ合わせも問題ない状態になることはありますが、個々の歯の細かい位置の修正などはマルチブラケット装置を用いた大人の治療が必要になります。

また、こどもの治療を行っても十分な治療効果が出ないこともあるため中学生以降に大人の治療(永久歯列期の治療)で、抜歯が必要になるケースもあります。

「こどもの時治療したのが元に戻った」と聞いた場合に、考えるのは(1)適切な治療を行っていたかどうか?ということと(2)一度治ったのが元に戻ってしまう原因があるのか?ということです。

つまり、こどもの時に当時生えていた永久歯だけをきれいに治して、治療が終わったと考えて、その後残りの永久歯が生えてきたために治した歯並びも動いたために「元に戻った」と思っているかもしれませんし、きれいに治った後に、保定装置を使用しなかった可能性もあります。このような治療は(1)の適切な治療が行われなかったために起こった「後戻り」です。

また、受け口が一度は治っていたのに思春期の成長期に、元に戻ってしまった。あるいは、以前ご説明したような唇をかむ癖、口で呼吸をする癖などが治っておらず、出っ歯や開咬などの症状が成長と共に目立つようになった。という場合は、(2)の原因のある「後戻り」ということになります。

「こどもの時治療したのが元に戻った」という人の場合はこの二つのどちらか、あるいは両方が理由のことがほとんどです。混合歯列期に治療を開始しても、親知らずを除く全ての永久歯が萌出するまで経過を観ていかなければ「いわゆる こどもの矯正治療」は完了ではありません。また、マルチブラケット装置による治療を行った後は必ず保定装置を使用しないと、歯並びは悪くなってしまいます。

まとめると、こどもの時の矯正治療だけで症状が改善されることはありますが、すべてのケースではないということ。また、せっかく良くなっても、成長による変化や、保定をしなかった(できなかった)ために歯並びが悪くなることがあるため、「こどもの時の矯正治療は、大人になってから元に戻る」と誤解されることがあるということです。

Q10.子供の矯正治療中に特に注意することはありますか?

こどもでも大人でも、使用する装置が同じであれば注意することは同じはずですが、特にこどもの場合注意すべき点は、

(1) 歯磨きがうまくできない

(2) 装置の取り扱い

(3) 状況や状態を正しく説明できない

などが挙げられます。

(図1)

(図2)

図1,2を見比べると、同じ年代のお子さんで同じ固定式の装置を使用しているのですが、図2の方は歯磨きが不十分で歯肉炎になっています。

図3はお子さんによく使う取り外しができる拡大装置ですが、使い方を十分説明してもいろいろ理由をつけて使わなかったり、装置を外して遊んだりして、正しく使用できないために予定通りに歯が動かないことが時々あります。

また、大人の場合はめったにありませんが、こどもの場合はたまにどこかで外して失くしてしまうことがあります。

(図3)

(1)、(2)については、個人差がありますので問題なく歯磨きもできて、説明通りに装置を使用できるお子さんが半数以上です。ただ、成人と比べるとどうしてもできない人の割合が多いため、ご家族の方が仕上げ磨きをしてあげたり、ちゃんと使っているか確認してあげる必要があります。

(3)は、たとえば図1,2のような装置が壊れてしまったときに、大人であれば「○○を食べているときに奥歯で咬んだら装置が取れた」というように壊れた状況が理解、説明できるため次回からは壊れないように食事を注意したり、術者側でも対応ができます。

しかし、お子さんの場合はそのような説明が出来なかったり、正直に外れたときの状況を言わなかったりすることも考えられるので、再発しないように対応するのが難しい場合があります。

ただ、このようなことはお子さんの治療では仕方がないことですし、何度も繰り返さなければ治療に大きな影響はありません。

よくある質問Q&A 子供の矯正治療(4)

Q7.取り外しのできる装置だけで治療は可能ですか?

こどもの矯正治療で使う装置には、自分で取り外しができる装置と固定式の装置があります。

以前にもお話ししたように、装置は患者さんの症状に応じて選択しますので、全てのお子さんが同じ装置で治療するわけではありません。

また、取り外しができる装置の中にも食事の時以外、常に付けておくものと、夜間だけ使用するものがあります(図1、2)。

お口の中に固定装置を入れて、そこに取り外しのできる別の装置をひっかけるものもあります(図3、4)。

図1拡大床装置:24時間使用

図2バイオネーター:夜間のみ使用

図3ヘッドギア:家庭内のみで使用

図4プロトラクター:家庭内のみで使用

これらの装置は、顎を広げたり前後のかみ合わせを治すなど、比較的大きな変化をもたらすために使用するので、細かな歯並びに問題がある場合は、取り外しのできる装置の後で、固定式の装置が必要になることがあります(図5)。

図5部分的なブラケット装置

また、子供の治療の場合一つだけの装置で治ることはむしろ少なく、複数の装置を使うケースが多くなります。

最近よく広告などで見られる取り外し可能な装置「いわゆるマウスピース矯正」というものがあります(図6)。

これはすべて永久歯になった成人用の装置ですので、子供の治療には使えません。

図6マウスピース型の矯正装置

ここに紹介した以外にも矯正装置には様々な種類があり、ネット上の広告や記事などで、色々な断片的な情報を得る機会も多いため、取り外しの装置だけで治るのものだと勘違いする方もいらっしゃるかもしれませんが、そのようなケースは、割合としてはかなり少ないと思います。

さらに、誤解を招く例としては、お知り合いの方から「取り外しができる装置だけで治った」という話をお聞きになった場合、それは「(すべての歯並びがきれいに)治った」のではなく、「(気になっていた受け口が)治った」「(前歯のでこぼこが)治った」だけという可能性があります。

永久歯全てがきれいに並んだのを確認できるのは、早くても小学校高学年、平均的には中学生になってからです。

Q8.矯正装置を付けるときの子供への負担が心配です。

ご両親や親しいお知り合いなどに、矯正治療の経験者がいない場合、小学生以下のお子さんが矯正治療を受けるのが、どれくらい負担になるかご心配になるのは当然のことと思います。

使う装置の種類にもよりますが、一般的に考えられる治療中の負担は

?装置の違和感

?装置の接触による舌や頬などの痛み

?歯や顎の移動、変化による痛み、

などが挙げられます。

?についてはほとんどの装置を付けた場合起こりうることです。

いままで何もなかったお口の中に、針金や入れ歯のようなものが入るわけですから、大人、子供にかかわらず何かしらの違和感は生まれます。

初めのうちは発音がしづらくなるかもしれません。

取り外し可能な装置の場合は食事の時にはずせるので、食べる際の違和感はありませんが、逆にいちいち取り外すことがお子様にとっては煩わしく負担になる可能性があります。

ただ、治療を受けた患者さんに尋ねると、ほとんどの人が1か月過ぎるとあまり気にならなくなるようです。

?についても同様で、初めは痛くて気になっていた人も、徐々に粘膜が固くなるので、1か月を過ぎたあたりからは慣れてくるようです。

ただし、初期の痛みがなくなっても装置が壊れてしまったり、歯の位置やかみ合わせが変わることで、新たに痛みが出ることもあります。

そのような場合は装置を調整して改善することもできますので、おかしいと感じたときは来院されることをおすすめします。

?については使用する装置によって感じ方が違うようです。

図1〜4の装置は、すごく痛かったというお子さんはほとんどいませんが、図5の装置については、初めは痛かったという人が時々います。

通常このような痛みは3〜4日でおさまるので、その期間だけはある程度我慢していただかなければなりません。

どうしても痛い場合は痛み止めを飲んでも構いませんが、そのようなケースは稀です。

???共通に言えることは、違和感や痛みは感じ方の個人差が大きく、また、ご本人の性格的なものも関与するものなので、術者も保護者の方もお子様にどのように説明すればいいか難しいところです。

もし、治療前に不安がある場合は治療中の方や治療をしたことのあるお知り合いの方などに、どんな感じだったか訊いてみるのが一番いいと思います。

よくある質問Q&A 子供の矯正治療(3)

Q5.第一期治療(こどもの矯正治療)から第二期治療(本格的な矯正治療)に移行するのはいつ?

どのタイミングでマルチブラケットを使用した本格的な矯正治療に移行するかは、主に歯の生え変わりと顎骨の成長状態で判断します。

乳歯がすべて抜けて永久歯になって、第1大臼歯(6歳臼歯)の後ろから第2大臼歯が生えてきてから本格的な矯正治療に移行するのが一般的ですが(写真1、2、3)、第2大臼歯が生える時期になっても顎の発育が十分でない場合は、成長を待ってから第二期治療に移行する場合もあります。

写真1: 9才女児 入試の生え変わり中

写真2: 1年半後、入試が残り3本、下の第2大臼歯が生えてきている

写真3: さらに1年後:乳歯がなくなり第2大臼歯もすべて生えてきた状態

わかりやすい例で説明すると、反対咬合の場合、まだ成長が残っている時期には、マルチブラケット装置での治療を行いません。

これは成長によって下顎が前に出てくると、受け口がひどくなり歯の移動だけでは治せなくなることがあるためです。

逆に顎の発育は早いのに、歯がなかなか生え変わらない場合は装置がつけられないので生え揃うまで待たなければなりません。

ときどきみられる症状としては顎が小さすぎて(あるいは歯が大きすぎて)第2大臼歯が生えてこれない場合もあります(写真4、5)。

写真4: 左右の下の奥歯が倒れている

写真5:1年後、左は生えたが右は倒れたまま

このようなときは、他の永久歯を抜歯して生えてこない歯を並べるのか?もう少し待ったほうがいいのか? 判断が難しくなります。

Q6.第一期治療から治療を始めた場合と、第二期から治療をした場合では治療結果にどんな違いがありますか?

混合歯列期(乳歯と永久歯が両方生えている時期)から治療開始した場合と、永久歯が生えそろってから治療を始めた場合が、同じ治療結果であれば、わざわざ小さいころから時間をかけて治療するメリットはありません。早期治療のメリットは主に三つあります。

1)症状の重症化の予防

不正咬合の種類によっては、混合歯列期に放置しておくと症状がどんどん悪くなってしまう場合があります。

上下の位置関係に問題がある反対咬合や、舌の癖が原因の開咬などの症状は、早いうちに治しておかないと、将来外科手術を併用しないと治せなくなることがあります。

第一期治療である程度症状を改善、原因を除去、軽減することで重症化を予防することができます。

2)第二期治療の治療期間の短縮

軽度〜中程度の叢生(デコボコ)は第一期治療で顎を広げることで、第二期治療で抜歯をせずに治せる可能性が高くなります。

また、骨格の問題もある程度改善できていれば、第二期治療が簡単になり、治療期間が短縮できます。

3)顎骨の位置関係の改善

こどもの不正咬合は、成長や悪習癖など症状が悪化することがある反面、成長を利用した顎骨の位置関係の改善が期待できます。

反対咬合では、上の顎を前方に牽引し、上顎前突(出っ歯)では下顎の成長を促進するために夜間マウスピースのような装置を使用したりします。

残念ながら、全てのお子さんに大きな効果があるわけではありませんが、上下顎の位置関係が改善されると、かみ合わせだけでなく顔貌(特に横顔)も良くなります。

第二期からの治療の場合、顎骨の位置関係の改善があまり期待できないため、最終的な治療結果は第一期治療から始めた場合に比べると顔貌の変化が少なくなる傾向にあります。

●第一期治療の変化

9歳男児:上顎前突、下顎が小さく後退している

3年後:下顎が前方に成長してバランスの良い横顔に変化した

●第二期治療の変化

20歳女性:上顎前突、抜歯して上の前歯を後ろに下げる治療計画

治療後:上の前歯は後ろに下がったが、下顎の位置は変わらない